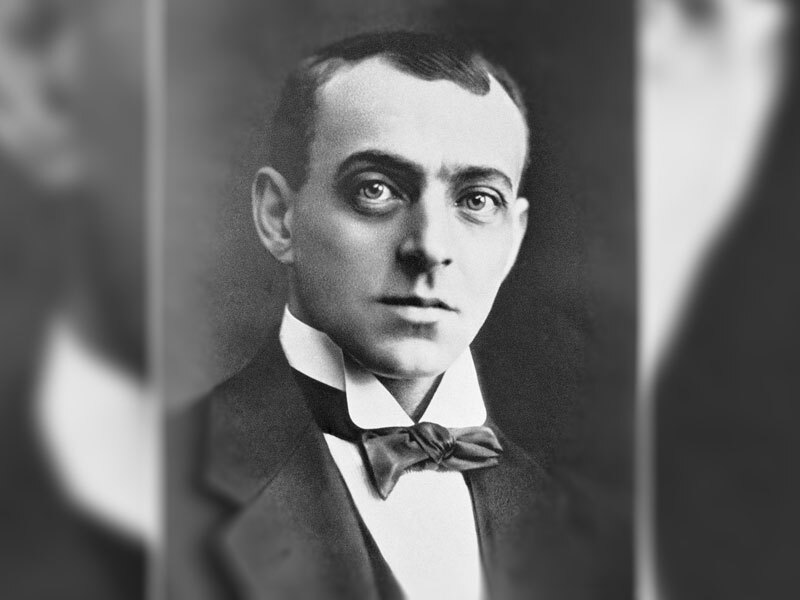

Помните слова А. С. Пушкина из письма, адресованного Петру Яковлевичу Чаадаеву, чей критический взгляд на историю России оказал огромное влияние на отечественную мысль: «Клянусь, что я ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество»? Так вот эту фразу по полному праву мог бы произнести и Евгений Багратионович Вахтангов.

Пожалуй, одним из самых частых вопросов, на который приходилось режиссеру отвечать при встречах с аудиторией, был такой: «Почему вы не уехали за границу после революции, а остались в разоренной, раздираемой противоречиями всякого рода России?» Ответ был всегда однозначным: «У меня и мысли такой не возникало!» Вахтангов говорил об этом всегда так серьезно, так искренно, так уверенно. Но люди есть люди. Кто-то верил, кто-то – нет. А ведь он ни капельки не фальшивил.

Да, он бывал за границей. В ноябре 1926 года в связи с пятой годовщиной открытия Третьей студии МХТ В. Лужский написал статью «Слово об ученике». Он рассказал о том, как осенью 1909 года Вахтангов поступил в школу драмы А. Адашева, где преподавали актеры и режиссеры МХТ. И среди них – Леопольд Антонович Сулержицкий, оказавший большое влияние на формирование Евгения Багратионовича – режиссера и человека, любимого ученика Сулера. Уезжая в конце 1910 года в Париж для постановки «Синей птицы» Метерлинка в театре «Режан», Сулержицкий взял с собой третьекурсника Вахтангова. Жена Леопольда в своих неопубликованных воспоминаниях пишет: «Как-то, собираясь в дорогу в Париж, муж мне сказал: «Женя (Вахтангов) очень просит взять его с собой, он никогда не был там, а ему этого очень хочется. Я согласен».

Ехали через Берлин. Евгению было интересно все-все. Посетили Королевский музей с его знаменитыми иконами итальянских мастеров. Видели рейхстаг, Аллею Победителей.

И вот, наконец, Париж. Вот они – Латинский квартал, Люксембургский сад, знаменитый Пантеон. Вот они – его святыни – гробницы Жан-Жака Руссо, Гюго, Бартело, Вольтера; вот он – Дом инвалидов, где находился гроб Наполеона; вот мост Александра III; вот знаменитый институт Пастера… У Жени глаза разбегаются. Венера Милосская в Лувре, площадь Согласия, Эйфелева башня, Стена коммунаров… Да разве назовешь все!..

Это было время чудесных встреч, новых открытий, бесконечного удивления, больших мечтаний… Но даже при всем этом ни разу не возникало желания остаться здесь. Нет! Это были ЧУЖАЯ земля, ЧУЖОЙ язык, иной менталитет. И уже через неделю, не сговариваясь, учитель и ученик признались друг другу, что безумно скучают по своей терзаемой революционными ветрами России, по своему зрителю, по родному языку, по своему театру. Но домой возвращались, полные новых смелых идей, которые так хотелось воплотить в жизнь.

А потом была Швеция. На этой поездке хочется остановиться более подробно. Кстати, статья о пребывании в этой стране была написана для владикавказской газеты «Терек», но по неизвестным причинам напечатана так и не была. На первый взгляд, в письмах о Швеции рассказывается о красотах, достатке, достопримечательностях этой земли, о ее щедротах, о ее неповторимом комфорте. А разве не так? Вот посмотрите!

«Отхлынула стотысячная разноплеменная толпа.

Сняты бесчисленные по рисункам и количеству флаги.

Исчезли рекламы, яркие платья продавщиц значков.

Не слышно больше восторженных «гип-ура».

Обыватель снял с борта своего пиджака жетончики и ленточки, к которым он привык уже за целый месяц.

И тихо и мирно стало в Стокгольме.

До того тихо, до того тоскливо, что не верится, что здесь – столица Швеции, один из культурных центров этого маленького (всего лишь с пятимиллионным населением) государства.

Своеобразна жизнь шведа.

Не похожа она на жизнь столицы.

И трудно иностранцу привыкнуть к ней.

Все совершается в точно определенный час.

Минуточка в минуту. В 8 час. закрыты магазины. В 12 час. закрываются все рестораны, перестает ходить трамвай, и город совершенно замирает.

Здесь обязательное первоначальное образование.

Здесь народные школы.

Здесь шестимесячный срок военной службы.

Здесь много различных обществ и корпораций.

Здесь нет нищих».

Однако читаем дальше. И что? Да, все познается в сравнении. А последнее, оказывается, совсем не в пользу «земли обетованной».

«Здесь чистота и порядок во всем.

Но понаблюдайте с месяц, поживите, поговорите с людьми, которые живут здесь давно, последите за шведом в массе во все часы его дня и вам, русскому, не захочется здесь остаться. В этой прославившейся своей культурой стране вы не чувствуете пульса, не чувствуете волнений, не видите оживления, не встретите блестящих глаз жаркой речи.

Каналы, скалы, замки, оригинальная архитектура строений, шлюзы, скверы с неизменными памятниками и фонтанами.

Но всегда, в любой час дня, все это выглядит одинаково. Настроение никогда не меняется, и потому скоро все переходит в разряд обычного, в разряд будней.

У красот Стокгольма какое-то каменное лицо.

Вечно неподвижное, вечно сохраняющее свою маску чистоты и вылизанности.

И тоскуешь здесь по родным запущенным садам... Хочешь в лесок без этих желтеньких дорожек, газончиков, столбиков с надписями и телефонных будочек.

Может быть, потому, что здесь все обстоит спокойно и благополучно.

Может быть, потому, что все упитано и сыто...

Потому что нет причин для волнений. И молчит швед деловито, упрямо, упорно молчит.

Правда, здесь можно отдохнуть. Можно хорошо подумать в одиночестве. Можно окрепнуть здоровьем в шхерах... Но жить, долго жить здесь – едва ли на это пойдет даже флегматичный русский. Какая колоссальная разница с Парижем!

Там жизнь летит, жалко каждого ушедшего дня, и так трудно расстаться с бурлящим потоком парижской жизни.

В Стокгольме считаешь дни и копишь здоровье. Неблагодарно, но иначе нельзя, подумаешь: надо потерпеть, скоро вернусь на свободу.

Здесь любят солнце за то, что можно принять солнечную ванну, море – за целебную соль, лесок – за тень.

Никаких восторгов, никакой поэзии».

Вот он, Стокгольм образца 1912 года по Вахтангову. Максимум две недели – дольше не для него! Дольше только дома, в России. Там все ЕГО! Там все родное! Пусть беднее, пусть там нет деликатесов и аккуратно подстриженных аллей. Но там – его язык, его друзья, семья, там – его Родина со своей нелегкой судьбой, с пока еще неопределенным будущим, с не очень образованным народом. И ведь так же думали и лучшие современники Вахтангова. Вспомните хотя бы В. Маяковского, С. Есенина… Они тоже были сынами своего Отечества. И следом за В. А. Жуковским могли бы повторить его чудесные слова:

«О, Родина святая!

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя…»

Да, Вахтангов любил свою страну действительно всем сердцем. И болел за нее. И работал для нее, хотя далеко не все принимали этот его однозначный выбор, сделанный в такое сложное время. Пароходы с «вчерашними русскими, завтрашними галлиполийцами» (В. Маяковский, поэма «Хорошо!») отплывали в неизвестность. А Евгений Багратионович в это время в нетопленых залах давал представления для сотен красноармейцев, для голодных студентов, для оставшейся в России интеллигенции. И студийцы его, зараженные убежденностью и преданностью Родине своего наставника, играли на сцене с полной отдачей, вызывая бурю аплодисментов, что было для них самой высокой наградой. Именно в это тяжелое время Вахтангов пишет свою знаменитую статью «С художника спросится», в которой открытым текстом заявляет о главном выборе своей жизни. Его голос звучит громко и отчетливо: «Хоть бы взяли на себя труд взглянуть на страницы книг, рассказывающих не историю царей, а жизнь многоликого существа, имя которого – НАРОД. Это он своими руками возносит личность на вершины жизни и это он несет гибель оторвавшимся от него. Это он вскрывает кратер своей необъятной души и выбрасывает лаву, веками копившуюся в прошлом молчании. Вы принимали это молчание за недомыслие! А вот он крикнул. Вот он прорезал толщу молчания. Крикнул в мир. И крик его – лава, крик его – огонь. Это его крик – РЕВОЛЮЦИЯ. А когда идет она, выстраивающая своими красными шагами линию, делящую мир на «до» и «после», как может она не коснуться сердца художника? Как может душа художника не почувствовать этот крик?»

Как же это искренно, как обдуманно, как смело, как однозначно! А дальше… дальше, пожалуй, самое главное: народ – товарищ всего того, что вдохновляет художника, что делает его сильнее, увереннее, понятнее массам.

«Только на плечах великого социального движения истинное искусство может подняться из своего состояния цивилизованного варварства на достойную высоту! Только революция может из своей глубины вырвать к жизни снова то, что она вырвала у консервативного духа предшествовавших культур и что она поглотила!»

Да, Вахтангов убежден в том, что революция может дать новые величайшие произведения. А творение революции – народ. И сколько же еще у Евгения Багратионовича таких же ярких статей, писем, заметок, которые сами по себе питают мятущиеся души тех, для кого главный выбор жизни еще не сделан. А о своей земле режиссер пишет всегда тепло и заразительно.

Читаешь его записи и диву даешься. Откуда, откуда этот еще совсем молодой человек черпает столько глубочайших знаний, как он умеет увлечь своими идеями аудиторию, как он уверен в том, что Россия непременно найдет свой путь, неповторимый, верный...

Вот только несколько таких примеров.

Гражданское служение Родине. Так именовали современники то, что делало Евгения Багратионовича противником всех нытиков и формалистов, иждивенцев и представителей «испуганной интеллигенции». Он был человеком, чьи слова не расходились с делом, которое он поставил на службу нового общества, наполнив это дело глубоким смыслом, в котором самым главным желанием было дойти до народной массы, поднять ее до себя, сделать грамотнее, сильнее, вооружить той новой культурой, которую он создавал вместе с лучшими людьми своего времени. Он умел вести за собой. А это редкий дар. Это очень сильное оружие. И если оно направлено на высокое, на лучшее, ему поистине нет цены.

Итак, новая лексика в большом искусстве, обогащение теории искусства материалом, который был так необходим для создания новых маршрутов в мире прекрасного (как тут не вспомнить знаменитую диссертацию Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»); и, наконец, он создал свой новый, неповторимый театр. А это на века. Недаром Вахтангов навсегда вошел в пятерку лучших режиссеров России, в список самых смелых, самых талантливых режиссеров мира. Это признано всем человечеством. Да, среди таких славных имен, как К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, Г. Товстоногов, золотыми буквами вписано и его имя. Гражданское служение России и есть та огромная правда, которую навсегда завещал нам Евгений Багратионович Вахтангов – наш великий земляк, наша гордость, наша безграничная Вселенная...

Да, он бывал за границей. В ноябре 1926 года в связи с пятой годовщиной открытия Третьей студии МХТ В. Лужский написал статью «Слово об ученике». Он рассказал о том, как осенью 1909 года Вахтангов поступил в школу драмы А. Адашева, где преподавали актеры и режиссеры МХТ. И среди них – Леопольд Антонович Сулержицкий, оказавший большое влияние на формирование Евгения Багратионовича – режиссера и человека, любимого ученика Сулера. Уезжая в конце 1910 года в Париж для постановки «Синей птицы» Метерлинка в театре «Режан», Сулержицкий взял с собой третьекурсника Вахтангова. Жена Леопольда в своих неопубликованных воспоминаниях пишет: «Как-то, собираясь в дорогу в Париж, муж мне сказал: «Женя (Вахтангов) очень просит взять его с собой, он никогда не был там, а ему этого очень хочется. Я согласен».

Ехали через Берлин. Евгению было интересно все-все. Посетили Королевский музей с его знаменитыми иконами итальянских мастеров. Видели рейхстаг, Аллею Победителей.

И вот, наконец, Париж. Вот они – Латинский квартал, Люксембургский сад, знаменитый Пантеон. Вот они – его святыни – гробницы Жан-Жака Руссо, Гюго, Бартело, Вольтера; вот он – Дом инвалидов, где находился гроб Наполеона; вот мост Александра III; вот знаменитый институт Пастера… У Жени глаза разбегаются. Венера Милосская в Лувре, площадь Согласия, Эйфелева башня, Стена коммунаров… Да разве назовешь все!..

Это было время чудесных встреч, новых открытий, бесконечного удивления, больших мечтаний… Но даже при всем этом ни разу не возникало желания остаться здесь. Нет! Это были ЧУЖАЯ земля, ЧУЖОЙ язык, иной менталитет. И уже через неделю, не сговариваясь, учитель и ученик признались друг другу, что безумно скучают по своей терзаемой революционными ветрами России, по своему зрителю, по родному языку, по своему театру. Но домой возвращались, полные новых смелых идей, которые так хотелось воплотить в жизнь.

А потом была Швеция. На этой поездке хочется остановиться более подробно. Кстати, статья о пребывании в этой стране была написана для владикавказской газеты «Терек», но по неизвестным причинам напечатана так и не была. На первый взгляд, в письмах о Швеции рассказывается о красотах, достатке, достопримечательностях этой земли, о ее щедротах, о ее неповторимом комфорте. А разве не так? Вот посмотрите!

«Отхлынула стотысячная разноплеменная толпа.

Сняты бесчисленные по рисункам и количеству флаги.

Исчезли рекламы, яркие платья продавщиц значков.

Не слышно больше восторженных «гип-ура».

Обыватель снял с борта своего пиджака жетончики и ленточки, к которым он привык уже за целый месяц.

И тихо и мирно стало в Стокгольме.

До того тихо, до того тоскливо, что не верится, что здесь – столица Швеции, один из культурных центров этого маленького (всего лишь с пятимиллионным населением) государства.

Своеобразна жизнь шведа.

Не похожа она на жизнь столицы.

И трудно иностранцу привыкнуть к ней.

Все совершается в точно определенный час.

Минуточка в минуту. В 8 час. закрыты магазины. В 12 час. закрываются все рестораны, перестает ходить трамвай, и город совершенно замирает.

Здесь обязательное первоначальное образование.

Здесь народные школы.

Здесь шестимесячный срок военной службы.

Здесь много различных обществ и корпораций.

Здесь нет нищих».

Однако читаем дальше. И что? Да, все познается в сравнении. А последнее, оказывается, совсем не в пользу «земли обетованной».

«Здесь чистота и порядок во всем.

Но понаблюдайте с месяц, поживите, поговорите с людьми, которые живут здесь давно, последите за шведом в массе во все часы его дня и вам, русскому, не захочется здесь остаться. В этой прославившейся своей культурой стране вы не чувствуете пульса, не чувствуете волнений, не видите оживления, не встретите блестящих глаз жаркой речи.

Каналы, скалы, замки, оригинальная архитектура строений, шлюзы, скверы с неизменными памятниками и фонтанами.

Но всегда, в любой час дня, все это выглядит одинаково. Настроение никогда не меняется, и потому скоро все переходит в разряд обычного, в разряд будней.

У красот Стокгольма какое-то каменное лицо.

Вечно неподвижное, вечно сохраняющее свою маску чистоты и вылизанности.

И тоскуешь здесь по родным запущенным садам... Хочешь в лесок без этих желтеньких дорожек, газончиков, столбиков с надписями и телефонных будочек.

Может быть, потому, что здесь все обстоит спокойно и благополучно.

Может быть, потому, что все упитано и сыто...

Потому что нет причин для волнений. И молчит швед деловито, упрямо, упорно молчит.

Правда, здесь можно отдохнуть. Можно хорошо подумать в одиночестве. Можно окрепнуть здоровьем в шхерах... Но жить, долго жить здесь – едва ли на это пойдет даже флегматичный русский. Какая колоссальная разница с Парижем!

Там жизнь летит, жалко каждого ушедшего дня, и так трудно расстаться с бурлящим потоком парижской жизни.

В Стокгольме считаешь дни и копишь здоровье. Неблагодарно, но иначе нельзя, подумаешь: надо потерпеть, скоро вернусь на свободу.

Здесь любят солнце за то, что можно принять солнечную ванну, море – за целебную соль, лесок – за тень.

Никаких восторгов, никакой поэзии».

Вот он, Стокгольм образца 1912 года по Вахтангову. Максимум две недели – дольше не для него! Дольше только дома, в России. Там все ЕГО! Там все родное! Пусть беднее, пусть там нет деликатесов и аккуратно подстриженных аллей. Но там – его язык, его друзья, семья, там – его Родина со своей нелегкой судьбой, с пока еще неопределенным будущим, с не очень образованным народом. И ведь так же думали и лучшие современники Вахтангова. Вспомните хотя бы В. Маяковского, С. Есенина… Они тоже были сынами своего Отечества. И следом за В. А. Жуковским могли бы повторить его чудесные слова:

«О, Родина святая!

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя…»

Да, Вахтангов любил свою страну действительно всем сердцем. И болел за нее. И работал для нее, хотя далеко не все принимали этот его однозначный выбор, сделанный в такое сложное время. Пароходы с «вчерашними русскими, завтрашними галлиполийцами» (В. Маяковский, поэма «Хорошо!») отплывали в неизвестность. А Евгений Багратионович в это время в нетопленых залах давал представления для сотен красноармейцев, для голодных студентов, для оставшейся в России интеллигенции. И студийцы его, зараженные убежденностью и преданностью Родине своего наставника, играли на сцене с полной отдачей, вызывая бурю аплодисментов, что было для них самой высокой наградой. Именно в это тяжелое время Вахтангов пишет свою знаменитую статью «С художника спросится», в которой открытым текстом заявляет о главном выборе своей жизни. Его голос звучит громко и отчетливо: «Хоть бы взяли на себя труд взглянуть на страницы книг, рассказывающих не историю царей, а жизнь многоликого существа, имя которого – НАРОД. Это он своими руками возносит личность на вершины жизни и это он несет гибель оторвавшимся от него. Это он вскрывает кратер своей необъятной души и выбрасывает лаву, веками копившуюся в прошлом молчании. Вы принимали это молчание за недомыслие! А вот он крикнул. Вот он прорезал толщу молчания. Крикнул в мир. И крик его – лава, крик его – огонь. Это его крик – РЕВОЛЮЦИЯ. А когда идет она, выстраивающая своими красными шагами линию, делящую мир на «до» и «после», как может она не коснуться сердца художника? Как может душа художника не почувствовать этот крик?»

Как же это искренно, как обдуманно, как смело, как однозначно! А дальше… дальше, пожалуй, самое главное: народ – товарищ всего того, что вдохновляет художника, что делает его сильнее, увереннее, понятнее массам.

«Только на плечах великого социального движения истинное искусство может подняться из своего состояния цивилизованного варварства на достойную высоту! Только революция может из своей глубины вырвать к жизни снова то, что она вырвала у консервативного духа предшествовавших культур и что она поглотила!»

Да, Вахтангов убежден в том, что революция может дать новые величайшие произведения. А творение революции – народ. И сколько же еще у Евгения Багратионовича таких же ярких статей, писем, заметок, которые сами по себе питают мятущиеся души тех, для кого главный выбор жизни еще не сделан. А о своей земле режиссер пишет всегда тепло и заразительно.

Читаешь его записи и диву даешься. Откуда, откуда этот еще совсем молодой человек черпает столько глубочайших знаний, как он умеет увлечь своими идеями аудиторию, как он уверен в том, что Россия непременно найдет свой путь, неповторимый, верный...

Вот только несколько таких примеров.

Гражданское служение Родине. Так именовали современники то, что делало Евгения Багратионовича противником всех нытиков и формалистов, иждивенцев и представителей «испуганной интеллигенции». Он был человеком, чьи слова не расходились с делом, которое он поставил на службу нового общества, наполнив это дело глубоким смыслом, в котором самым главным желанием было дойти до народной массы, поднять ее до себя, сделать грамотнее, сильнее, вооружить той новой культурой, которую он создавал вместе с лучшими людьми своего времени. Он умел вести за собой. А это редкий дар. Это очень сильное оружие. И если оно направлено на высокое, на лучшее, ему поистине нет цены.

Итак, новая лексика в большом искусстве, обогащение теории искусства материалом, который был так необходим для создания новых маршрутов в мире прекрасного (как тут не вспомнить знаменитую диссертацию Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»); и, наконец, он создал свой новый, неповторимый театр. А это на века. Недаром Вахтангов навсегда вошел в пятерку лучших режиссеров России, в список самых смелых, самых талантливых режиссеров мира. Это признано всем человечеством. Да, среди таких славных имен, как К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, Г. Товстоногов, золотыми буквами вписано и его имя. Гражданское служение России и есть та огромная правда, которую навсегда завещал нам Евгений Багратионович Вахтангов – наш великий земляк, наша гордость, наша безграничная Вселенная...