Один в поле воин. Но если есть Поле,

То, значит, вас двое,

И ты не один...

А. Вознесенский

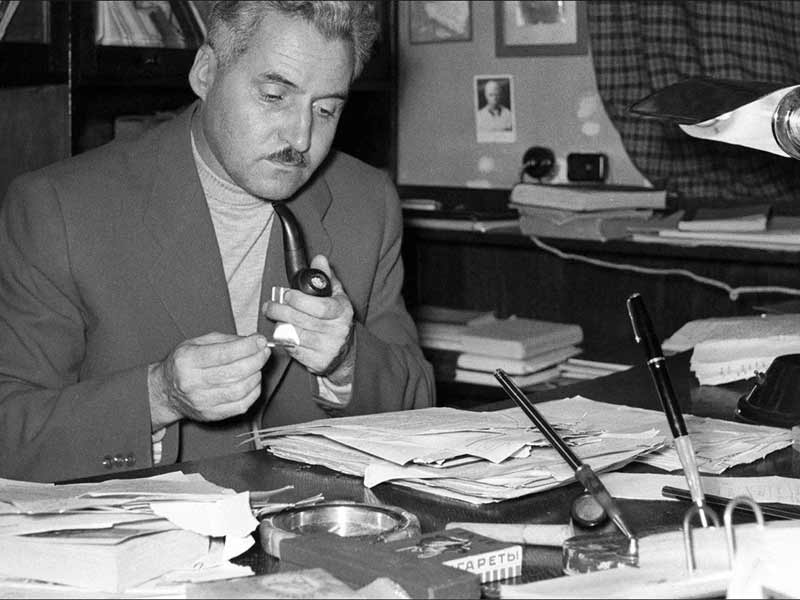

Константин Михайлович Симонов... Автор бессмертных стихотворений «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Родина», написавший эпопею о Великой Отечественной «Живые и мертвые», создавший десятки повестей, пьес о защитниках нашего Отечества, оставивший неповторимые «Солдатские мемуары»... Совсем недавно Россия отметила его столетие. А сейчас в связи с выходом в прокат художественного фильма «Любовь Советского Союза» СМИ наполнены материалами об этом человеке. И это действительно интересно.

То, значит, вас двое,

И ты не один...

А. Вознесенский

Константин Михайлович Симонов... Автор бессмертных стихотворений «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Родина», написавший эпопею о Великой Отечественной «Живые и мертвые», создавший десятки повестей, пьес о защитниках нашего Отечества, оставивший неповторимые «Солдатские мемуары»... Совсем недавно Россия отметила его столетие. А сейчас в связи с выходом в прокат художественного фильма «Любовь Советского Союза» СМИ наполнены материалами об этом человеке. И это действительно интересно.

К. Симонов – лауреат шести Государственных и Ленинской премий, Герой Социалистического Труда, в военные годы – корреспондент газет «Известия» и «Красная Звезда». То, о чем рассказал нам в своих книгах Константин Михайлович – это правда, бьющая прямо в сердце. А жизнь его достойна настоящего уважения. Это признано людьми всей планеты, которая называла его, объехавшего с высокой миссией посла мира всю Землю, истинным борцом за доброе, чистое, за гуманистические идеалы. Собственно, именно таким человеком он был всегда.

Этот музей мало кто видел, да и слышали о нем, вероятно, совсем не многие. Я тоже вряд ли узнала бы об этом, если бы не стихотворение Е. Евтушенко «Завещание Симонова». Когда я прочитала о последней воле Константина Михайловича, честно говоря, была настолько потрясена, что сначала даже не поверила тому, о чем рассказывал Евгений Александрович. Как?! Ведь официальные СМИ в свое время дружно утверждали, что К. Симонов погребен на Новодевичьем кладбище в Москве. И вдруг такое:

Как завещано было последним

чуть дышащим словом,

Прах поэта

развеяли под Могилевом...

Да могло ли такое произойти? И почему? С тех пор, кажется, не было ни одной информации о Константине Михайловиче, которая прошла бы мимо меня. Интересовало абсолютно все. И вот какая картина предстала.

В июле 1941-го военный корреспондент Константин Симонов прибыл на фронт. Ему нужно добыть информацию. Но где? «Околачиваться» по штабам? Или оказаться в самом пекле неопределенности? Симонов едет в Могилев. Но в самом городе задерживается ненадолго – сведения из третьих рук его не очень устраивают. Да и, наверное, ни в одном штабе тогда не смогли бы точно сказать, что все-таки происходило. В ночь с 12 на 13 июля пытливый журналист и будущий автор одного из лучших произведений о войне в советской литературе, эпопеи «Живые и мертвые» оказывается в расположении ставшего уже легендарным полка Кутепова. Тот стоял насмерть.

И как потом вспоминал К. Симонов, несмотря на сложность оперативной обстановки, на хаос во фронтовом управлении войсками, когда штаб Западного фронта имел связь лишь с Москвой и некоторыми частями 4-й армии, полковник С.Ф. Кутепов ни растерянности, ни неуверенности не выказывал.

И на следующий же день полк Кутепова показал, как могут воевать бойцы, у которых умелый и грамотный командир, сумевший организовать, воодушевить и повести за собой. В первых же боях они дали достойный отпор врагу, проявив настоящий героизм. Эти события вошли в симоновские очерки той поры. Позже и в трилогии «Живые и мертвые» Константин Симонов возвращается к периоду Буйничской обороны. А его Серпилин будто списан с образа полковника Кутепова. Упоминается об этой странице Великой Отечественной и в симоновской книге «Разные дни войны». О значении увиденного в ту пору свидетельствует признание писателя о том, что именно тогда он укрепился в вере в окончательную Победу над врагом. Вот почему перед смертью Константин Михайлович завещал родным развеять его прах именно над Буйничским полем.

И это совсем не случайно. Разве военкор К. Симонов и его друг – фотокор той же газеты «Известия» Павел Трошкин, который сумел-таки сфотографировать подбитые в этом месте немецкие танки, могли когда-нибудь забыть увиденное и пережитое? А все было так.

Возле Буйничей в 1941 году во время обороны Могилева проходили ожесточенные бои 172-й стрелковой дивизии (генерал-майор М. Т. Романов) 61-го стрелкового корпуса 13-й армии с немецкими войсками. Рубеж Тишовка – Буйничи – Селец, перекрывая автодорогу Могилев – Бобруйск и железную дорогу Могилев – Жлобин, обороняли воины 388-го стрелкового полка (полковник С.Ф. Кутепов), 340-го легкого артиллерийского полка (полковник И. С. Мазалов), 172-й стрелковой дивизии и батальон народного ополчения (комиссар П. Е. Терентьев).

Немецкое командование, планируя прорваться в Могилев со стороны Бобруйска, сосредоточило на этом направлении 3-ю танковую дивизию, пехотные части, поддерживавшиеся артиллерией и авиацией. У Буйничей проходил передний край советской обороны, где противотанковый ров, смыкаясь с оврагами, упирался в Днепр.

С 10 июля немецкие войска систематически подвергали позиции 388-го полка массированной бомбардировке и обстрелу из тяжелых орудий. 12 июля советская артиллерия, открыв огонь по вражеским танкам, нанесла им серьезные потери. Перейдя в наступление, немецкие командующие направили на советские позиции через Буйничское поле сразу 70 машин. Бой продолжался 14 часов, советские части подбили и сожгли 39 танков, а также отбили несколько атак противника. 13 июля немецким частям удалось ворваться на позиции 3-го батальона, но оттуда их контратаковали солдаты полка. Данная контратака позволила выбить фашистские войска с захваченных позиций. Свои позиции наши бойцы удерживали до 22 июля, то есть целых 23 дня.

Именно там впервые с начала войны Симонов увидел войсковую часть в образцовом порядке: окопы, траншеи полного профиля, а главное – на нейтральной полосе десятки подбитых вражеских танков, сотни трупов фашистов. На него потрясающее впечатление произвели полковник Кутепов, начальник штаба полка капитан С. Е. Плотников, солдаты и офицеры, уверенные в себе, преодолевшие танкобоязнь, страх перед авиацией и диверсантами противника. Именно тогда Симонов убедился в том, что лютый враг тоже смертен и его можно и нужно успешно бить. В это же время о героях данного сражения военный корреспондент Константин Симонов поведал в очерке «Горячий день», опубликованном в газете «Известия» 20 июля 1941 года на третьей странице с пометкой «Действующая армия». Это был первый репортаж Симонова с войны. И, пожалуй, самый дорогой для него.

Позже писатель часто возвращался к могилевской обороне, характеры и судьбы многих защитников города в той или иной степени получили отражение в романах «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето» и других произведениях.

Большое сердце Симонова всегда принадлежало Могилеву. В послевоенные годы он неоднократно приезжал сюда, подолгу ходил по Буйничскому полю и другим местам былых боев, встречался с ветеранами войны, выступал перед рабочими, студентами, вел оживленную переписку с могилевцами. Кстати, ни одно письмо не оставлял без ответа.

28 августа 1979 года писателя не стало. Согласно завещанию прах Константина Симонова был развеян над Буйничским полем, а 25 ноября 1980 года здесь состоялось открытие мемориального знака К. М. Симонову. Был митинг, на который приехала большая делегация московских и белорусских писателей. Камень-валун весом в 15 тонн, на котором высечены фамилия и имя писателя, был выбран родными Симонова на территории республиканского музея валунов. На тыльной стороне камня закреплена табличка с надписью: «К.М. Симонов. 1916–1979. Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».

В память о писателе-фронтовике его именем названа одна из улиц города, в химико-технологическом техникуме открыт музей К.М. Симонова, ежегодно в Могилеве проводятся международные «Симоновские чтения», приуроченные к дню рождения писателя... Кстати, для самого Константина Михайловича оборона этого города встала в один ряд с битвами под Москвой, Сталинградом, Севастополем, Одессой, на Курской дуге.

В книге «Шел солдат» он писал: «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, который мне век не забыть – вот это поле за Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков и бронетранспортеров. Вот этих самых, снятых тогда моим погибшим потом товарищем Павлом Трошкиным».

Да, все это имело место. Однако миллионы людей были все же в смятении. Как это, неужели у К.М. Симонова так и нет могилы?!

Что ж, эта печальная страница биографии писателя оказалась не менее трагичной, чем в военное лихолетье. Вначале официальные власти оставили без внимания завещание Симонова. Хоронить его было решено на Новодевичьем кладбище в Москве. Там и была обозначена могила.

Семья же отнеслась к последней воле упокоенного по-иному. Как рассказывал впоследствии бывший тогда военным комиссаром Могилевской области полковник И. А. Тихонов, через десять дней после смерти К. Симонова в Могилев приехали его жена Лариса Жадова, сын Алексей, дочери Мария и Екатерина, личный секретарь Нина Гордон. Вместе со встречавшими их они сразу направились на Буйничское поле. И только по дороге сопровождавшим стало известно, что родственники привезли урну с прахом писателя. На немой вопрос Лариса Алексеевна ответила: «Это наше семейное дело».

«Все проходило стремительно, – вспоминал Тихонов. – На поле Алексей поднял урну, сошел с дороги, открыл ее и развеял прах отца. Потом выкопали небольшую яму-могилку, поставили туда урну, и все, по обычаю, бросили вниз по горсти земли. Дети вытирали слезы. Было тревожно на душе, нервы напряжены. Над полем опускался сумрак».

В 1980-м, спустя год после смерти К. Симонова, здесь был открыт мемориальный знак. На 15-тонном валуне с одной стороны выгравирована факсимильная подпись писателя, с обратной прикреплена специальная табличка.

К. Симонов прекрасно понимал, насколько важно то, что сделали бойцы там, на легендарном поле. Его мысли позже подтвердил маршал Советского Союза А. Еременко в своей книге «Солдатами были все» (1972 г.): «В этом более чем трехнедельном противостоянии участвовали части 61-го стрелкового корпуса генерал-майора Бакунина и в первую очередь – 172-й стрелковой дивизии генерал-майора Романова. Первый этап продолжался с 3 по 9 июля 1941-го, когда отступающие части 13-й армии, а также корпуса, занявшие оборону на днепровском рубеже, вели на дальних и ближних подступах к городу напряженные бои. С 9 по 16 июля – оборонительные – шли уже у самого Могилева. После же этого, второго, этапа, во время третьего – с 16 по 27 июля – войска, оборонявшие Могилев, оказались полностью окружены. Именно тогда проявилась с особой силой самоотверженность защитников днепровского рубежа. Они предпринимали попытки вырваться из окружения. Части упорного, не сдававшегося Могилевского гарнизона «приковали» к себе целый армейский корпус врага, тем самым сбив его наступательный порыв на главном направлении...»

Ну а если говорить о музее... Конечно же, он возник не сразу. Залечив послевоенные раны, жители Могилева стали сооружать памятники героям Великой Отечественной войны.

В 1962 году на Буйничском поле был поставлен обелиск, в 1976-м его заменили мраморным. На нем были слова: «Здесь в суровые дни 1941 года беспримерную стойкость проявили бойцы 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии и ополченцы города Могилева, уничтожив за один день 12 июля 1941 года 39 фашистских танков».

5 апреля 1980 года за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственно-культурном строительстве, Могилев наградили орденом Отечественной войны I степени.

Решение о проектировании мемориала на Буйничском поле было принято в 1983-м. 9 Мая 1995 года на героическом поле был торжественно открыт мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле».

Несколько в стороне от каплицы находится Симоновский камень-валун, посвященный памяти первого летописца могилевской обороны, журналиста и писателя Константина Симонова.

Мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле» – историко-культурная ценность Беларуси с 2002 г. Автор проекта – архитектор Владимир Чаленко. Мемориал включает в себя арку (вход), которая соединена аллеей с центральной композицией – 27-метровой красной часовней, построенной в стиле православной архитектуры.

Стены часовни внутри облицованы светлым мрамором. На них размещены мемориальные доски с сотнями фамилий воинов и народных ополченцев, погибших при обороне Могилева. В центре часовни – «Маятник Фуко» Буйничского мемориала. Под часовней находится склеп, предназначенный для торжественного перезахоронения останков погибших воинов Красной армии, обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилева.

Аллеи соединяют часовню с аркой, где размещены горельефные доски, памятным камнем писателю К. Симонову, а также с «Озером слез». Вокруг расположены образцы боевого вооружения и техники периода войны. Справа от часовни хорошо видны остатки противотанкового рва. Все это, конечно же, производит глубокое впечатление.

...А позже, в 1998-м, произошло вот что. В Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени Орловского приезжает из Краснодара энергичная, деятельная, увлеченная женщина. Тут же принимается искать того из преподавателей, кто ведет в учебном заведении краеведческую работу, ведает патриотическим воспитанием молодежи.

– Так мы и познакомились с Тамарой Сергеевной Бусько, – вспоминает Светлана Орловская, преподаватель колледжа. – Она была удивительно интересным, цельным человеком. Сама – ветеран Великой Отечественной. Воевала на белорусской земле. Только не в начале войны, а во время освободительной операции «Багратион». После Великой Отечественной завели они с однополчанами такую традицию – как минимум раз в год бывать в нашей республике. Почему именно на Буйничском поле собирались? (Встречались обычно 9 Мая и 28 ноября, в день рождения Симонова, у камня-валуна, который стоит у входа на мемориал «Буйничское поле».) Просто Тамара Сергеевна с военных лет прикипела к творчеству Константина Симонова. Его стихотворение «Жди меня» настолько запало в душу, что позже моя знакомая стала, как бы теперь сказали, настоящей фанаткой писателя. Правда, никогда с ним лично не встречалась, зато могла часами читать наизусть почти все его стихи.

Началось все с небольшого альбома, посвященного любимому писателю. Затем переросло в передвижную выставку, с которой Тамара Бусько побывала во всех городах постсоветского пространства, так или иначе «помнивших» Симонова. В 1998-м, увы, из всех однополчан осталась в живых одна – тогда краснодарской подвижнице было уже под восемьдесят... Кому передать дело, которому отдавала всю душу? Решение пришло как-то само собой: подарить, оставить на той земле, в Буйничах, где Симонов пережил моменты величайшего потрясения. Между прочим, для понимания, признания того, насколько героически держался Могилев, насколько серьезно застрял Гитлер именно здесь, на территории современной Беларуси, Константин Симонов сделал немало.

– Тамара Сергеевна если уж принимала решение, то чистый кремень была! – вспоминает Светлана Орловская. – По ее мнению, только в нашем колледже, в Буйничах – место для такой близкой ее сердцу экспозиции. И она сделала такой драгоценный дар – из Краснодара он прибыл к нам в 2000-м. Собираемся обустроить новое пристанище для выставки, кропотливо, с душой собранной когда-то Тамарой Бусько. Директор нашего колледжа Георгий Малиновский задумал сделать необычное помещение. За основу берется бывший немецкий дот. На его базе появится... землянка-«пилотка» – в ней и разместим симоновскую экспозицию. Уже есть проект, но пока работы по сооружению не начались. Надеемся, дело это подвинем! Думаю, симоновское собрание обязательно найдет своего туриста-зрителя. И вот спустя три года, уже после ухода из жизни Тамары Сергеевны, в 2007-м, в колледже снова раздался телефонный звонок. Это в Беларусь все-таки «выехали» завещанные краснодарской подвижницей дополнительные материалы для симоновской экспозиции! Все они, уверена Светлана Васильевна, еще долго будут нужны потомкам тех, кто стоял насмерть и под Могилевом, и под Сталинградом, и на Курской дуге...

Вот, оказывается, сколько доброго, нужного, полезного может сделать даже один человек, глубоко почитающий чей-то талант, чей-то подвиг. Согласитесь, это тоже не только интересно, но и очень важно. Белорусские поэты Алексей Пышин, Владимир Цишуров, Виктор Лужковский, Светлана Басуматрова откликнулись на все эти события прекрасными стихами, которые не раз читались там, на Буйничском поле. А строки Ивана Пехтерева печатали все центральные газеты России. Они и сейчас трогают сердца миллионов людей. А впрочем, судите сами. Вот как описал поэт мемориальный знак-камень К. Симонова:

Красный – лежит он у пажити доброй,

Небо над ним безмятежное, синее,

Словно на книге, на камне автограф –

Росчерк, летящий, как молния, – «Симонов».

Помнил поэт это поле у Буйнич

В дни рядовые и красные даты:

Здесь под свинцовою вьюгою буйной

Пали друзья его, братья-солдаты.

Здесь в роковом огневом сорок первом

Парни из Тулы, Орла и Можайска

Стали навеки, как он сейчас, пеплом,

С прахом спаленного хлеба смешались.

Пепел затеплился памятью-болью.

Камень не раз обожжен был грозою...

Вот он лежит, раскаленный, у поля,

Окаменевший народной слезою.

Каждый год в Могилеве под эгидой «Русского общества» и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь проводятся Международные симоновские чтения, посвященные дню рождения литератора. Обычно сюда приезжает сын писателя Алексей Кириллович, кроме того, в них непременно участвуют писатели, работники культуры Белоруссии, а также российские гости.

Да, о Великой Отечественной по-прежнему пишут. 70 лет назад К. Федин, друг К. Симонова, пророчески сказал: «Новый Гомер воспоет величие Красной армии, пронесшей на своих плечах самый тяжелый груз испытаний тогда, когда германская армия, еще в полной своей силе, бросала на Советский Союз неисчислимые стада железных чудовищ истребления. Солдат, шедший под Красным Знаменем на защиту своего Отечества, будет не только героем военных историков, но и любимым героем сказаний и поэм. Много славных книг будет написано об Отечественной войне Советского Союза. И самая великая из них запечатлеет на своих страницах наш народ в счастливый день достижения им вершины славы – в День Победы».

Это такая правда! И я глубоко уверена: рассказ о великой войне на все времена будет просто немыслим без произведений К. Симонова – славного летописца нашей Великой Победы. Это о нем, любимом поэте России, уже после его ухода из жизни так верно сказал А. Вознесенский в своем стихотворении «Дозорный перед полем Куликовом»:

Вас нет со мной рядом –

дозорных отряда.

Убиты. Отправились в вечный покой...

Я – тот, кто остался доигрывать бой.

Этот музей мало кто видел, да и слышали о нем, вероятно, совсем не многие. Я тоже вряд ли узнала бы об этом, если бы не стихотворение Е. Евтушенко «Завещание Симонова». Когда я прочитала о последней воле Константина Михайловича, честно говоря, была настолько потрясена, что сначала даже не поверила тому, о чем рассказывал Евгений Александрович. Как?! Ведь официальные СМИ в свое время дружно утверждали, что К. Симонов погребен на Новодевичьем кладбище в Москве. И вдруг такое:

Как завещано было последним

чуть дышащим словом,

Прах поэта

развеяли под Могилевом...

Да могло ли такое произойти? И почему? С тех пор, кажется, не было ни одной информации о Константине Михайловиче, которая прошла бы мимо меня. Интересовало абсолютно все. И вот какая картина предстала.

В июле 1941-го военный корреспондент Константин Симонов прибыл на фронт. Ему нужно добыть информацию. Но где? «Околачиваться» по штабам? Или оказаться в самом пекле неопределенности? Симонов едет в Могилев. Но в самом городе задерживается ненадолго – сведения из третьих рук его не очень устраивают. Да и, наверное, ни в одном штабе тогда не смогли бы точно сказать, что все-таки происходило. В ночь с 12 на 13 июля пытливый журналист и будущий автор одного из лучших произведений о войне в советской литературе, эпопеи «Живые и мертвые» оказывается в расположении ставшего уже легендарным полка Кутепова. Тот стоял насмерть.

И как потом вспоминал К. Симонов, несмотря на сложность оперативной обстановки, на хаос во фронтовом управлении войсками, когда штаб Западного фронта имел связь лишь с Москвой и некоторыми частями 4-й армии, полковник С.Ф. Кутепов ни растерянности, ни неуверенности не выказывал.

И на следующий же день полк Кутепова показал, как могут воевать бойцы, у которых умелый и грамотный командир, сумевший организовать, воодушевить и повести за собой. В первых же боях они дали достойный отпор врагу, проявив настоящий героизм. Эти события вошли в симоновские очерки той поры. Позже и в трилогии «Живые и мертвые» Константин Симонов возвращается к периоду Буйничской обороны. А его Серпилин будто списан с образа полковника Кутепова. Упоминается об этой странице Великой Отечественной и в симоновской книге «Разные дни войны». О значении увиденного в ту пору свидетельствует признание писателя о том, что именно тогда он укрепился в вере в окончательную Победу над врагом. Вот почему перед смертью Константин Михайлович завещал родным развеять его прах именно над Буйничским полем.

И это совсем не случайно. Разве военкор К. Симонов и его друг – фотокор той же газеты «Известия» Павел Трошкин, который сумел-таки сфотографировать подбитые в этом месте немецкие танки, могли когда-нибудь забыть увиденное и пережитое? А все было так.

Возле Буйничей в 1941 году во время обороны Могилева проходили ожесточенные бои 172-й стрелковой дивизии (генерал-майор М. Т. Романов) 61-го стрелкового корпуса 13-й армии с немецкими войсками. Рубеж Тишовка – Буйничи – Селец, перекрывая автодорогу Могилев – Бобруйск и железную дорогу Могилев – Жлобин, обороняли воины 388-го стрелкового полка (полковник С.Ф. Кутепов), 340-го легкого артиллерийского полка (полковник И. С. Мазалов), 172-й стрелковой дивизии и батальон народного ополчения (комиссар П. Е. Терентьев).

Немецкое командование, планируя прорваться в Могилев со стороны Бобруйска, сосредоточило на этом направлении 3-ю танковую дивизию, пехотные части, поддерживавшиеся артиллерией и авиацией. У Буйничей проходил передний край советской обороны, где противотанковый ров, смыкаясь с оврагами, упирался в Днепр.

С 10 июля немецкие войска систематически подвергали позиции 388-го полка массированной бомбардировке и обстрелу из тяжелых орудий. 12 июля советская артиллерия, открыв огонь по вражеским танкам, нанесла им серьезные потери. Перейдя в наступление, немецкие командующие направили на советские позиции через Буйничское поле сразу 70 машин. Бой продолжался 14 часов, советские части подбили и сожгли 39 танков, а также отбили несколько атак противника. 13 июля немецким частям удалось ворваться на позиции 3-го батальона, но оттуда их контратаковали солдаты полка. Данная контратака позволила выбить фашистские войска с захваченных позиций. Свои позиции наши бойцы удерживали до 22 июля, то есть целых 23 дня.

Именно там впервые с начала войны Симонов увидел войсковую часть в образцовом порядке: окопы, траншеи полного профиля, а главное – на нейтральной полосе десятки подбитых вражеских танков, сотни трупов фашистов. На него потрясающее впечатление произвели полковник Кутепов, начальник штаба полка капитан С. Е. Плотников, солдаты и офицеры, уверенные в себе, преодолевшие танкобоязнь, страх перед авиацией и диверсантами противника. Именно тогда Симонов убедился в том, что лютый враг тоже смертен и его можно и нужно успешно бить. В это же время о героях данного сражения военный корреспондент Константин Симонов поведал в очерке «Горячий день», опубликованном в газете «Известия» 20 июля 1941 года на третьей странице с пометкой «Действующая армия». Это был первый репортаж Симонова с войны. И, пожалуй, самый дорогой для него.

Позже писатель часто возвращался к могилевской обороне, характеры и судьбы многих защитников города в той или иной степени получили отражение в романах «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето» и других произведениях.

Большое сердце Симонова всегда принадлежало Могилеву. В послевоенные годы он неоднократно приезжал сюда, подолгу ходил по Буйничскому полю и другим местам былых боев, встречался с ветеранами войны, выступал перед рабочими, студентами, вел оживленную переписку с могилевцами. Кстати, ни одно письмо не оставлял без ответа.

28 августа 1979 года писателя не стало. Согласно завещанию прах Константина Симонова был развеян над Буйничским полем, а 25 ноября 1980 года здесь состоялось открытие мемориального знака К. М. Симонову. Был митинг, на который приехала большая делегация московских и белорусских писателей. Камень-валун весом в 15 тонн, на котором высечены фамилия и имя писателя, был выбран родными Симонова на территории республиканского музея валунов. На тыльной стороне камня закреплена табличка с надписью: «К.М. Симонов. 1916–1979. Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».

В память о писателе-фронтовике его именем названа одна из улиц города, в химико-технологическом техникуме открыт музей К.М. Симонова, ежегодно в Могилеве проводятся международные «Симоновские чтения», приуроченные к дню рождения писателя... Кстати, для самого Константина Михайловича оборона этого города встала в один ряд с битвами под Москвой, Сталинградом, Севастополем, Одессой, на Курской дуге.

В книге «Шел солдат» он писал: «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, который мне век не забыть – вот это поле за Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков и бронетранспортеров. Вот этих самых, снятых тогда моим погибшим потом товарищем Павлом Трошкиным».

Да, все это имело место. Однако миллионы людей были все же в смятении. Как это, неужели у К.М. Симонова так и нет могилы?!

Что ж, эта печальная страница биографии писателя оказалась не менее трагичной, чем в военное лихолетье. Вначале официальные власти оставили без внимания завещание Симонова. Хоронить его было решено на Новодевичьем кладбище в Москве. Там и была обозначена могила.

Семья же отнеслась к последней воле упокоенного по-иному. Как рассказывал впоследствии бывший тогда военным комиссаром Могилевской области полковник И. А. Тихонов, через десять дней после смерти К. Симонова в Могилев приехали его жена Лариса Жадова, сын Алексей, дочери Мария и Екатерина, личный секретарь Нина Гордон. Вместе со встречавшими их они сразу направились на Буйничское поле. И только по дороге сопровождавшим стало известно, что родственники привезли урну с прахом писателя. На немой вопрос Лариса Алексеевна ответила: «Это наше семейное дело».

«Все проходило стремительно, – вспоминал Тихонов. – На поле Алексей поднял урну, сошел с дороги, открыл ее и развеял прах отца. Потом выкопали небольшую яму-могилку, поставили туда урну, и все, по обычаю, бросили вниз по горсти земли. Дети вытирали слезы. Было тревожно на душе, нервы напряжены. Над полем опускался сумрак».

В 1980-м, спустя год после смерти К. Симонова, здесь был открыт мемориальный знак. На 15-тонном валуне с одной стороны выгравирована факсимильная подпись писателя, с обратной прикреплена специальная табличка.

К. Симонов прекрасно понимал, насколько важно то, что сделали бойцы там, на легендарном поле. Его мысли позже подтвердил маршал Советского Союза А. Еременко в своей книге «Солдатами были все» (1972 г.): «В этом более чем трехнедельном противостоянии участвовали части 61-го стрелкового корпуса генерал-майора Бакунина и в первую очередь – 172-й стрелковой дивизии генерал-майора Романова. Первый этап продолжался с 3 по 9 июля 1941-го, когда отступающие части 13-й армии, а также корпуса, занявшие оборону на днепровском рубеже, вели на дальних и ближних подступах к городу напряженные бои. С 9 по 16 июля – оборонительные – шли уже у самого Могилева. После же этого, второго, этапа, во время третьего – с 16 по 27 июля – войска, оборонявшие Могилев, оказались полностью окружены. Именно тогда проявилась с особой силой самоотверженность защитников днепровского рубежа. Они предпринимали попытки вырваться из окружения. Части упорного, не сдававшегося Могилевского гарнизона «приковали» к себе целый армейский корпус врага, тем самым сбив его наступательный порыв на главном направлении...»

Ну а если говорить о музее... Конечно же, он возник не сразу. Залечив послевоенные раны, жители Могилева стали сооружать памятники героям Великой Отечественной войны.

В 1962 году на Буйничском поле был поставлен обелиск, в 1976-м его заменили мраморным. На нем были слова: «Здесь в суровые дни 1941 года беспримерную стойкость проявили бойцы 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии и ополченцы города Могилева, уничтожив за один день 12 июля 1941 года 39 фашистских танков».

5 апреля 1980 года за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственно-культурном строительстве, Могилев наградили орденом Отечественной войны I степени.

Решение о проектировании мемориала на Буйничском поле было принято в 1983-м. 9 Мая 1995 года на героическом поле был торжественно открыт мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле».

Несколько в стороне от каплицы находится Симоновский камень-валун, посвященный памяти первого летописца могилевской обороны, журналиста и писателя Константина Симонова.

Мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле» – историко-культурная ценность Беларуси с 2002 г. Автор проекта – архитектор Владимир Чаленко. Мемориал включает в себя арку (вход), которая соединена аллеей с центральной композицией – 27-метровой красной часовней, построенной в стиле православной архитектуры.

Стены часовни внутри облицованы светлым мрамором. На них размещены мемориальные доски с сотнями фамилий воинов и народных ополченцев, погибших при обороне Могилева. В центре часовни – «Маятник Фуко» Буйничского мемориала. Под часовней находится склеп, предназначенный для торжественного перезахоронения останков погибших воинов Красной армии, обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилева.

Аллеи соединяют часовню с аркой, где размещены горельефные доски, памятным камнем писателю К. Симонову, а также с «Озером слез». Вокруг расположены образцы боевого вооружения и техники периода войны. Справа от часовни хорошо видны остатки противотанкового рва. Все это, конечно же, производит глубокое впечатление.

...А позже, в 1998-м, произошло вот что. В Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени Орловского приезжает из Краснодара энергичная, деятельная, увлеченная женщина. Тут же принимается искать того из преподавателей, кто ведет в учебном заведении краеведческую работу, ведает патриотическим воспитанием молодежи.

– Так мы и познакомились с Тамарой Сергеевной Бусько, – вспоминает Светлана Орловская, преподаватель колледжа. – Она была удивительно интересным, цельным человеком. Сама – ветеран Великой Отечественной. Воевала на белорусской земле. Только не в начале войны, а во время освободительной операции «Багратион». После Великой Отечественной завели они с однополчанами такую традицию – как минимум раз в год бывать в нашей республике. Почему именно на Буйничском поле собирались? (Встречались обычно 9 Мая и 28 ноября, в день рождения Симонова, у камня-валуна, который стоит у входа на мемориал «Буйничское поле».) Просто Тамара Сергеевна с военных лет прикипела к творчеству Константина Симонова. Его стихотворение «Жди меня» настолько запало в душу, что позже моя знакомая стала, как бы теперь сказали, настоящей фанаткой писателя. Правда, никогда с ним лично не встречалась, зато могла часами читать наизусть почти все его стихи.

Началось все с небольшого альбома, посвященного любимому писателю. Затем переросло в передвижную выставку, с которой Тамара Бусько побывала во всех городах постсоветского пространства, так или иначе «помнивших» Симонова. В 1998-м, увы, из всех однополчан осталась в живых одна – тогда краснодарской подвижнице было уже под восемьдесят... Кому передать дело, которому отдавала всю душу? Решение пришло как-то само собой: подарить, оставить на той земле, в Буйничах, где Симонов пережил моменты величайшего потрясения. Между прочим, для понимания, признания того, насколько героически держался Могилев, насколько серьезно застрял Гитлер именно здесь, на территории современной Беларуси, Константин Симонов сделал немало.

– Тамара Сергеевна если уж принимала решение, то чистый кремень была! – вспоминает Светлана Орловская. – По ее мнению, только в нашем колледже, в Буйничах – место для такой близкой ее сердцу экспозиции. И она сделала такой драгоценный дар – из Краснодара он прибыл к нам в 2000-м. Собираемся обустроить новое пристанище для выставки, кропотливо, с душой собранной когда-то Тамарой Бусько. Директор нашего колледжа Георгий Малиновский задумал сделать необычное помещение. За основу берется бывший немецкий дот. На его базе появится... землянка-«пилотка» – в ней и разместим симоновскую экспозицию. Уже есть проект, но пока работы по сооружению не начались. Надеемся, дело это подвинем! Думаю, симоновское собрание обязательно найдет своего туриста-зрителя. И вот спустя три года, уже после ухода из жизни Тамары Сергеевны, в 2007-м, в колледже снова раздался телефонный звонок. Это в Беларусь все-таки «выехали» завещанные краснодарской подвижницей дополнительные материалы для симоновской экспозиции! Все они, уверена Светлана Васильевна, еще долго будут нужны потомкам тех, кто стоял насмерть и под Могилевом, и под Сталинградом, и на Курской дуге...

Вот, оказывается, сколько доброго, нужного, полезного может сделать даже один человек, глубоко почитающий чей-то талант, чей-то подвиг. Согласитесь, это тоже не только интересно, но и очень важно. Белорусские поэты Алексей Пышин, Владимир Цишуров, Виктор Лужковский, Светлана Басуматрова откликнулись на все эти события прекрасными стихами, которые не раз читались там, на Буйничском поле. А строки Ивана Пехтерева печатали все центральные газеты России. Они и сейчас трогают сердца миллионов людей. А впрочем, судите сами. Вот как описал поэт мемориальный знак-камень К. Симонова:

Красный – лежит он у пажити доброй,

Небо над ним безмятежное, синее,

Словно на книге, на камне автограф –

Росчерк, летящий, как молния, – «Симонов».

Помнил поэт это поле у Буйнич

В дни рядовые и красные даты:

Здесь под свинцовою вьюгою буйной

Пали друзья его, братья-солдаты.

Здесь в роковом огневом сорок первом

Парни из Тулы, Орла и Можайска

Стали навеки, как он сейчас, пеплом,

С прахом спаленного хлеба смешались.

Пепел затеплился памятью-болью.

Камень не раз обожжен был грозою...

Вот он лежит, раскаленный, у поля,

Окаменевший народной слезою.

Каждый год в Могилеве под эгидой «Русского общества» и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь проводятся Международные симоновские чтения, посвященные дню рождения литератора. Обычно сюда приезжает сын писателя Алексей Кириллович, кроме того, в них непременно участвуют писатели, работники культуры Белоруссии, а также российские гости.

Да, о Великой Отечественной по-прежнему пишут. 70 лет назад К. Федин, друг К. Симонова, пророчески сказал: «Новый Гомер воспоет величие Красной армии, пронесшей на своих плечах самый тяжелый груз испытаний тогда, когда германская армия, еще в полной своей силе, бросала на Советский Союз неисчислимые стада железных чудовищ истребления. Солдат, шедший под Красным Знаменем на защиту своего Отечества, будет не только героем военных историков, но и любимым героем сказаний и поэм. Много славных книг будет написано об Отечественной войне Советского Союза. И самая великая из них запечатлеет на своих страницах наш народ в счастливый день достижения им вершины славы – в День Победы».

Это такая правда! И я глубоко уверена: рассказ о великой войне на все времена будет просто немыслим без произведений К. Симонова – славного летописца нашей Великой Победы. Это о нем, любимом поэте России, уже после его ухода из жизни так верно сказал А. Вознесенский в своем стихотворении «Дозорный перед полем Куликовом»:

Вас нет со мной рядом –

дозорных отряда.

Убиты. Отправились в вечный покой...

Я – тот, кто остался доигрывать бой.