ИРАНСКИХ НАРОДОВ И НАРТОВСКИЙ ЭПОС

Осетино-индийские фольклорные параллели, в особенности эксклюзивные (работы Ж. Дюмезиля, В.И. Абаева и др.), свидетельствуют о наличии в «Нартиаде» общеарийских сюжетов и мотивов, которые либо были утрачены фольклором других иранских народов, либо представлены у них в сильноредуцированном виде.

Образ осетинского Батрадза сопоставлен Ж. Дюмезилем с образом древнеиндийского Индры: оба героя имеют грозовую природу, оба уничтожают враждебных человеку и богам существ (великанов), при этом Индра отрывает руку Вритры, а Батрадз – великана. Индра – грозный бог войны и повелитель молний. К нему восходят истоки культа Ареса. Много общего между героями. Рождение и детство Индры и Батрадза в основных чертах совпадают. Мать не хотела произвести Индру на свет. Он находился в материнском чреве «тысячи месяцев и много осеней». Батрадза мать недоносила, передав зародыш на спину отца, нарта Хамыца. К этим параллелям следует добавить еще одну: оба героя являются богоборцами. Кроме того, мотив гибели нарта Батрадза, испустившего перед смертью вонь, от которой погибли небесные ангелы, находит параллель в «Махабхарате», где она исходит от умирающего героя Карны. В цикле короля Артура этот мотив связан с гибелью языческого героя Корсабрина. Во всех трех случаях вонь, исходящая от умирающего героя, считается его духовной силой, душой.

Отдельной темой являются скифо-персидские фольклорные параллели (В.Ф. Миллер, Ж. Дюмезиль, Д.С. Раевский и др.), не имеющие в осетинском эпосе явных рефлексов. Они могут свидетельствовать как о наличии у скифов параллельной версии «пранартиады», так и об утрате осетинской традицией отдельных сюжетов иранского эпоса.

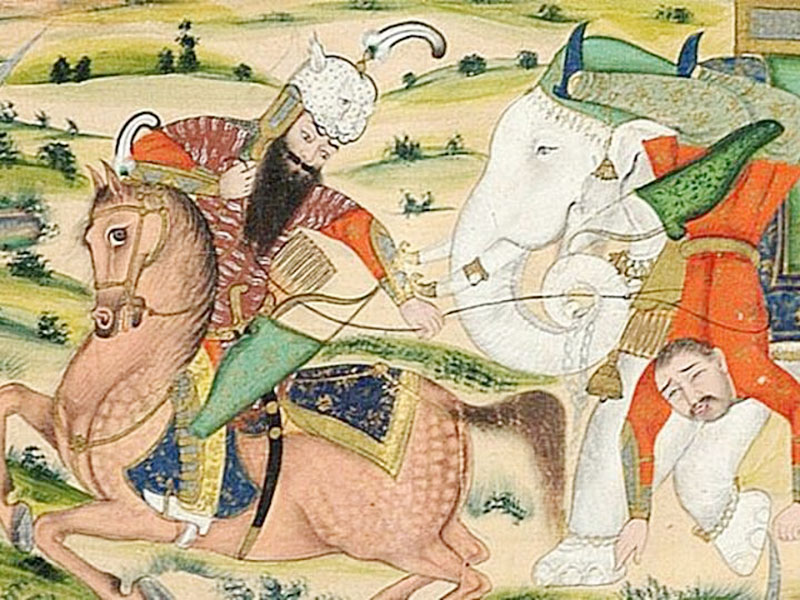

Параллели между осетинским эпосом «Нарты» и персидской эпической поэмой «Шахнаме» (Šāhnāma ‘Книга о царях’), автором которой является Абулькасим Фирдоуси (Х–XI вв.), установлены В.Ф. Миллером, Ж. Дюмезилем, В.И. Абаевым, А.З. Кубаловым, А.А. Тибиловым и др. На основе этих и некоторых других параллелей, а также мифологической части «Авесты» Л.А. Лелеков в 70-е годы прошлого столетия предпринял попытку реконструировать иранский (общеиранский) эпос. По мнению некоторых исследователей, в основе мифологической части «Шахнаме» лежит восточноиранский (сакский) эпический цикл, имеющий много общего с осетинским нартовским эпосом. Параллели между рассматриваемыми двумя эпическими памятниками касаются как сюжетного состава, так и отдельных мотивов, героев (образов) и их имен. Наиболее важные параллели, связывающие «Шахнаме» с «Нартиадой», – это Божественная Сила как основа всего сущего; деление общества на трифункциональные страты (в «Шахнаме», как и в древнеиндийской традиции, упоминается также и четвертая страта – ремесленники); борьба за власть между родами; Мировая гора в роли обители первых людей; вражда между первыми поколениями героев с великанами (перс. дивы, осет. уаиги); образ гигантского орла, доставляющего героев в потусторонний мир и обратно; образ чудесной чаши, содержащей неиссякаемый напиток; мотив отсечения руки у поверженного противника; надевание шкуры животного перед схваткой с врагом; мотив чудесного рождения героя (перс. Рустам, осет. Батрадз); рождение героя с мечом; мотив богоборчества; мотив природной отметины на спине или плече у отпрысков царской династии; чудесная способность у некоторых героев менять погоду; испытание героя пищей и алкогольными напитками; неразрывная связь между героем и его конем (перс. Рустам, осет. Сослан) и т.п.

Батрадза с Рустамом сближает факт их необычного рождения. Рустама по совету птицы Симург извлекли из утробы матери при помощи ножа. Младенец оказался великаном, могучим, как слон, настолько крупным и сильным, что его едва cмогли прокормить десять кормилиц. Общеизвестны чудесное рождение Батрадза и его необыкновенная сила.

Мать Батрадза происходила из Донбеттыров, или Быцента, и могла принимать облик земноводного существа – черепахи либо лягушки. Его отец Хамыц обладал чудесным зубом Аркыза. В то же время Зал, отец Рустама, считавшийся величайшим богатырем Ирана, также пользовался колдовством и сам считался опытным колдуном. Это может косвенно свидетельствовать о его связях со скифо-сакским миром, который в персидском эпосе населялся чародеями. Ведь как Зал, так и его сын Рустам часто прибегали к помощи сверхъестественных сил, вплоть до дивов. Мать Рустама Рудабе была из рода дракона Зоххака. Сверхчеловеческую силу героя и его чудодейство исследователи как раз объясняют этим его происхождением по материнской линии.

Следов закалки Рустама в «Шахнаме» нет. Видимо, мотив закалки Батрадза – отражение времен индоевропейской общности, восходящей к более отдаленным временам. Зато Рустама, как и Батрадза, выдерживает не всякий конь. Многие из героев «Шахнаме» до возмужания воспитываются в семьях своих матерей (следы матриархата). Детство свое Батрадз проводит в море, у своих родичей. Сходство это носит генетический характер. Рустам поражает окружающих ростом, мощью, силой, обликом. В «Нартиаде» Батрадз – могучий, сильный, непобедимый герой. Название радуги в «Шахнаме» – лук Рустама, а в нартовском эпосе – Сослани андура (Сослана лук). Сослана одаривают небожители подарками для нартов.

Функции нартовских небожителей в «Шахнаме» выполняет Первая династия, которая состояла из 10 царей, представленных людьми, обладавшими чертами мифологических персонажей. Здесь налицо последовательное развитие одного и того же древнеиранского сюжета: Сослан погибает в результате мести женщины-красавицы, Дочери Солнца, а Сиявуш – в результате мести красавицы Судабы (сюжетное сходство). Гибель Сиявуша происходит от рук негодяя Гаруя, а Сослана – от колеса Балсага.

Сослан в лютую зиму погнал голодный скот нартов на земли Мукары на берегу Черного моря – нарты смертельно боялись вступать на его земли. Сослан сразился с великаном. С большим трудом ему удалось одолеть Мукару и вернуть стадо в селение нартов. В «Шахнаме» такая же страна – Мазандеран – никто из правителей не шел войной в этот прекрасный край. Только благодаря Рустаму иранские войска и правитель избежали смерти. Оба героя как ни сильны, но им не удается без хитрости и чародейства, без помощи других одержать верх над противником (Э.Б. Сатцаев).

Сослан совершает путешествие в загробный мир. В «Шахнаме» его нет, но в среднеперсидской литературе религиозного содержания есть «Книга о праведном Виразе». Святой муж Арда-Вираз предпринимает путешествие в загробный мир: оно во многом совпадает с путешествием Сослана в тот же мир: «Затем ширина моста Чинвад увеличилась до девяти копий. Я с помощью божественного Сроша и бога Адура торжественно, счастливо, смело и победоносно прошел по мосту Чинвад под надежной защитой бога Михра (Митры), справедливого Рашна, доброго Вайю, могучего бога Вахрама, совершенствовательницы мира, богини Аштад и Славы зороастрийской доброй веры. Бессмертные души праведников и других небожителей сначала поклонились мне, праведному Виразу. Потом я, Вираз, увидел справедливого Рашна с желтыми золотыми весами в руках, взвешивающего поступки праведников и грешников. Божественный Срош и бог Адур взяли меня за руки и сказали: «Пойдем с нами, мы тебе покажем рай и ад, славу, упокоение, изобилие, красоту, добро, счастье, удовлетворение, радость и благоухание рая – воздаяние праведникам. Мы покажем тебе мрак и тесноту, тяготы и лишения, несчастья и зло, боли и болезни, печали и страх, страдания и смрад в аду, всевозможные наказания, которым подвергаются демоны, колдуны и грешники».

«Книга об Арда-Виразе» составлена не ранее VI–VII вв. Поэтому ученые полагали, что сочинение носит чисто апокрифический характер, не связанный с реальными событиями раннесасанидской эпохи. Но последующие открытия заставили пересмотреть подобное мнение. Известному французскому ученому Ф. Жинью удалось раскрыть смысл одной из надписей Картира – религиозного и политического деятеля III в. н.э., эпохи создания державы Сасанидов – могущественной соперницы Рима и Византии. Это был период упрочения зороастризма, и ведущую роль в создании зороастрийской государственной церкви сыграл Картир – «глава магов» и «хранитель души» царя царей. Не случайно его надписи выбиты там же, где эдикты сасанидских монархов, а на официальных рельефах он изображен рядом с царями. О многих своих «заслугах» повествует в надписях Картир, в частности, о том, что он раскрыл людям смысл учения о «небесах и бездне ада». Каким образом Картир «познал сущность ада и рая», становится понятным из его надписи в Сар-и-Мешхеде (близ города Казеруна в Иране), детально разобранной Ф. Жинью: Картир рассказывает о «посещении» потустороннего мира, где ему удалось лицезреть зороастрийских богов и блаженную жизнь праведников, увидеть рай и преисподнюю. Текст сармешхедской надписи сохранился лишь частично, и поэтому остаются неясными многие детали «потустороннего путешествия» Картира. Но и в уцелевших фрагментах упоминается о том, что он видел в раю и каким был туда его путь. Рассказ построен в русле традиционных иранских представлений о загробном мире: к раю Картира ведет «благороднейшая женщина», она сопровождает его при переходе через мост, в раю он видит великих праведников, золотой трон бога, весы.

Покровитель воинов у осетин (Уастырджи) и божество Соруш в «Шахнаме», являющиеся на выручку воинам, попавшим в беду, шествуют по земле, сидя на белых конях. Героиня Ацырухс в нартовском эпосе обладает светящейся рукой, благодаря которой освещает ночью путь своему мужу. Ж. Дюмезиль связал эту особенность нартовской героини с ее солнечной природой. В персидской сказке «Бемуни и Искандар» также находим героиню, имеющую палец, от которого исходит свет, освещающий комнату. Героиня, от рук которой исходит свет, озаряющий свод неба, известна и в германской «Старшей Эдде». В таджикском эпосе «Гуругли» героиня Зарина Златописаная на своем троне, прочитав заклинание, взмывает в небо, чем напоминает нартовских красавиц Косер и Бедуху с их летающим замком.

Многочисленные параллели с нартовским эпосом осетин содержатся в персидских дастанах. Например, в одном из них везир Фаррухзад рассказывает падишаху Газны свою историю. Фаррухзад – сын балхского везира, или раиса. Громадная птица перенесла его на необитаемый остров, где он нечаянно, принеся яблоки и нарезая их кусочками, убил кинжалом двенадцатилетнего царевича, привезенного туда, дабы избежать предсказанной смерти. Затем Фаррухзад попал на корабль, где поцелуем разбудил спавшую принцессу и был втянут в дальнейшие приключения. Этот эпизод полностью соответствует сказанию о гибели Безымянного сына Урызмага. В дастане «Три шейха» из персидской рукописи, переписанной в Индии в XVIII веке, главные герои Санан, Хасан и Махмуд соревнуются, кто расскажет более удивительную историю из своей жизни царю джиннов. Богатая покупательница, пришедшая в лавку со служанкой, пригласила ходжу Хасана к себе домой. Выпив вина, он начинает распускать руки. Тогда красавица превращает ходжу Хасана в осла, тот расколдовывается при помощи мужа своей сестры, тогда она делает его собакой, потом – голубем. Расколдовавшись, Хасан превращает ведьму в кобылу, а ее служанку – в суку. В дастане XVII века о Сааде, Саиде, еврее Шамуне и птице счастья Саид наказывает коварную красавицу из Харабата тем, что превращает ее в ослицу.

Отдельной темой являются скифо-персидские фольклорные параллели (В.Ф. Миллер, Ж. Дюмезиль, Д.С. Раевский и др.), не имеющие в осетинском эпосе явных рефлексов. Они могут свидетельствовать как о наличии у скифов параллельной версии «пранартиады», так и об утрате осетинской традицией отдельных сюжетов иранского эпоса.

Параллели между осетинским эпосом «Нарты» и персидской эпической поэмой «Шахнаме» (Šāhnāma ‘Книга о царях’), автором которой является Абулькасим Фирдоуси (Х–XI вв.), установлены В.Ф. Миллером, Ж. Дюмезилем, В.И. Абаевым, А.З. Кубаловым, А.А. Тибиловым и др. На основе этих и некоторых других параллелей, а также мифологической части «Авесты» Л.А. Лелеков в 70-е годы прошлого столетия предпринял попытку реконструировать иранский (общеиранский) эпос. По мнению некоторых исследователей, в основе мифологической части «Шахнаме» лежит восточноиранский (сакский) эпический цикл, имеющий много общего с осетинским нартовским эпосом. Параллели между рассматриваемыми двумя эпическими памятниками касаются как сюжетного состава, так и отдельных мотивов, героев (образов) и их имен. Наиболее важные параллели, связывающие «Шахнаме» с «Нартиадой», – это Божественная Сила как основа всего сущего; деление общества на трифункциональные страты (в «Шахнаме», как и в древнеиндийской традиции, упоминается также и четвертая страта – ремесленники); борьба за власть между родами; Мировая гора в роли обители первых людей; вражда между первыми поколениями героев с великанами (перс. дивы, осет. уаиги); образ гигантского орла, доставляющего героев в потусторонний мир и обратно; образ чудесной чаши, содержащей неиссякаемый напиток; мотив отсечения руки у поверженного противника; надевание шкуры животного перед схваткой с врагом; мотив чудесного рождения героя (перс. Рустам, осет. Батрадз); рождение героя с мечом; мотив богоборчества; мотив природной отметины на спине или плече у отпрысков царской династии; чудесная способность у некоторых героев менять погоду; испытание героя пищей и алкогольными напитками; неразрывная связь между героем и его конем (перс. Рустам, осет. Сослан) и т.п.

Батрадза с Рустамом сближает факт их необычного рождения. Рустама по совету птицы Симург извлекли из утробы матери при помощи ножа. Младенец оказался великаном, могучим, как слон, настолько крупным и сильным, что его едва cмогли прокормить десять кормилиц. Общеизвестны чудесное рождение Батрадза и его необыкновенная сила.

Мать Батрадза происходила из Донбеттыров, или Быцента, и могла принимать облик земноводного существа – черепахи либо лягушки. Его отец Хамыц обладал чудесным зубом Аркыза. В то же время Зал, отец Рустама, считавшийся величайшим богатырем Ирана, также пользовался колдовством и сам считался опытным колдуном. Это может косвенно свидетельствовать о его связях со скифо-сакским миром, который в персидском эпосе населялся чародеями. Ведь как Зал, так и его сын Рустам часто прибегали к помощи сверхъестественных сил, вплоть до дивов. Мать Рустама Рудабе была из рода дракона Зоххака. Сверхчеловеческую силу героя и его чудодейство исследователи как раз объясняют этим его происхождением по материнской линии.

Следов закалки Рустама в «Шахнаме» нет. Видимо, мотив закалки Батрадза – отражение времен индоевропейской общности, восходящей к более отдаленным временам. Зато Рустама, как и Батрадза, выдерживает не всякий конь. Многие из героев «Шахнаме» до возмужания воспитываются в семьях своих матерей (следы матриархата). Детство свое Батрадз проводит в море, у своих родичей. Сходство это носит генетический характер. Рустам поражает окружающих ростом, мощью, силой, обликом. В «Нартиаде» Батрадз – могучий, сильный, непобедимый герой. Название радуги в «Шахнаме» – лук Рустама, а в нартовском эпосе – Сослани андура (Сослана лук). Сослана одаривают небожители подарками для нартов.

Функции нартовских небожителей в «Шахнаме» выполняет Первая династия, которая состояла из 10 царей, представленных людьми, обладавшими чертами мифологических персонажей. Здесь налицо последовательное развитие одного и того же древнеиранского сюжета: Сослан погибает в результате мести женщины-красавицы, Дочери Солнца, а Сиявуш – в результате мести красавицы Судабы (сюжетное сходство). Гибель Сиявуша происходит от рук негодяя Гаруя, а Сослана – от колеса Балсага.

Сослан в лютую зиму погнал голодный скот нартов на земли Мукары на берегу Черного моря – нарты смертельно боялись вступать на его земли. Сослан сразился с великаном. С большим трудом ему удалось одолеть Мукару и вернуть стадо в селение нартов. В «Шахнаме» такая же страна – Мазандеран – никто из правителей не шел войной в этот прекрасный край. Только благодаря Рустаму иранские войска и правитель избежали смерти. Оба героя как ни сильны, но им не удается без хитрости и чародейства, без помощи других одержать верх над противником (Э.Б. Сатцаев).

Сослан совершает путешествие в загробный мир. В «Шахнаме» его нет, но в среднеперсидской литературе религиозного содержания есть «Книга о праведном Виразе». Святой муж Арда-Вираз предпринимает путешествие в загробный мир: оно во многом совпадает с путешествием Сослана в тот же мир: «Затем ширина моста Чинвад увеличилась до девяти копий. Я с помощью божественного Сроша и бога Адура торжественно, счастливо, смело и победоносно прошел по мосту Чинвад под надежной защитой бога Михра (Митры), справедливого Рашна, доброго Вайю, могучего бога Вахрама, совершенствовательницы мира, богини Аштад и Славы зороастрийской доброй веры. Бессмертные души праведников и других небожителей сначала поклонились мне, праведному Виразу. Потом я, Вираз, увидел справедливого Рашна с желтыми золотыми весами в руках, взвешивающего поступки праведников и грешников. Божественный Срош и бог Адур взяли меня за руки и сказали: «Пойдем с нами, мы тебе покажем рай и ад, славу, упокоение, изобилие, красоту, добро, счастье, удовлетворение, радость и благоухание рая – воздаяние праведникам. Мы покажем тебе мрак и тесноту, тяготы и лишения, несчастья и зло, боли и болезни, печали и страх, страдания и смрад в аду, всевозможные наказания, которым подвергаются демоны, колдуны и грешники».

«Книга об Арда-Виразе» составлена не ранее VI–VII вв. Поэтому ученые полагали, что сочинение носит чисто апокрифический характер, не связанный с реальными событиями раннесасанидской эпохи. Но последующие открытия заставили пересмотреть подобное мнение. Известному французскому ученому Ф. Жинью удалось раскрыть смысл одной из надписей Картира – религиозного и политического деятеля III в. н.э., эпохи создания державы Сасанидов – могущественной соперницы Рима и Византии. Это был период упрочения зороастризма, и ведущую роль в создании зороастрийской государственной церкви сыграл Картир – «глава магов» и «хранитель души» царя царей. Не случайно его надписи выбиты там же, где эдикты сасанидских монархов, а на официальных рельефах он изображен рядом с царями. О многих своих «заслугах» повествует в надписях Картир, в частности, о том, что он раскрыл людям смысл учения о «небесах и бездне ада». Каким образом Картир «познал сущность ада и рая», становится понятным из его надписи в Сар-и-Мешхеде (близ города Казеруна в Иране), детально разобранной Ф. Жинью: Картир рассказывает о «посещении» потустороннего мира, где ему удалось лицезреть зороастрийских богов и блаженную жизнь праведников, увидеть рай и преисподнюю. Текст сармешхедской надписи сохранился лишь частично, и поэтому остаются неясными многие детали «потустороннего путешествия» Картира. Но и в уцелевших фрагментах упоминается о том, что он видел в раю и каким был туда его путь. Рассказ построен в русле традиционных иранских представлений о загробном мире: к раю Картира ведет «благороднейшая женщина», она сопровождает его при переходе через мост, в раю он видит великих праведников, золотой трон бога, весы.

Покровитель воинов у осетин (Уастырджи) и божество Соруш в «Шахнаме», являющиеся на выручку воинам, попавшим в беду, шествуют по земле, сидя на белых конях. Героиня Ацырухс в нартовском эпосе обладает светящейся рукой, благодаря которой освещает ночью путь своему мужу. Ж. Дюмезиль связал эту особенность нартовской героини с ее солнечной природой. В персидской сказке «Бемуни и Искандар» также находим героиню, имеющую палец, от которого исходит свет, освещающий комнату. Героиня, от рук которой исходит свет, озаряющий свод неба, известна и в германской «Старшей Эдде». В таджикском эпосе «Гуругли» героиня Зарина Златописаная на своем троне, прочитав заклинание, взмывает в небо, чем напоминает нартовских красавиц Косер и Бедуху с их летающим замком.

Многочисленные параллели с нартовским эпосом осетин содержатся в персидских дастанах. Например, в одном из них везир Фаррухзад рассказывает падишаху Газны свою историю. Фаррухзад – сын балхского везира, или раиса. Громадная птица перенесла его на необитаемый остров, где он нечаянно, принеся яблоки и нарезая их кусочками, убил кинжалом двенадцатилетнего царевича, привезенного туда, дабы избежать предсказанной смерти. Затем Фаррухзад попал на корабль, где поцелуем разбудил спавшую принцессу и был втянут в дальнейшие приключения. Этот эпизод полностью соответствует сказанию о гибели Безымянного сына Урызмага. В дастане «Три шейха» из персидской рукописи, переписанной в Индии в XVIII веке, главные герои Санан, Хасан и Махмуд соревнуются, кто расскажет более удивительную историю из своей жизни царю джиннов. Богатая покупательница, пришедшая в лавку со служанкой, пригласила ходжу Хасана к себе домой. Выпив вина, он начинает распускать руки. Тогда красавица превращает ходжу Хасана в осла, тот расколдовывается при помощи мужа своей сестры, тогда она делает его собакой, потом – голубем. Расколдовавшись, Хасан превращает ведьму в кобылу, а ее служанку – в суку. В дастане XVII века о Сааде, Саиде, еврее Шамуне и птице счастья Саид наказывает коварную красавицу из Харабата тем, что превращает ее в ослицу.