Рассмотрение архаичных обычаев, заключающих в себе отпечаток традиционного мировоззрения, является одним из актуальных направлений гендерных исследований этнической культуры. Анализ обычая кровной мести позволяет реконструировать компоненты гендерных взаимосвязей и определить статусно-ролевую позицию женщины. Ключевым элементом обычая кровомщения являлся обряд примирения, в котором одна из главных функций отводилась близким родственницам кровников.

«Примирение кровников». М. Туганов

Кровная месть, известная осетинам с периода родового общества, сохранялась вплоть до начала XX века. Подобная устойчивость объяснялась религиозной основой обычая, являющегося объединяющей силой для родственного коллектива. Религиозный характер обычая кровомщения подчеркнул М. М. Ковалевский, связывая святость кровомщения с культом предков и представлениями о контактах с загробным миром. В XIX в. под влиянием буржуазных реформ трансформировались некоторые элементы обычая кровной мести, что повлекло за собой внедрение в общественную жизнь осетин композиций замены кровомщения платой за кровь и угощением. А. Х. Магометов отмечал, ссылаясь на свидетельства Ю. Клапрота, что порядку примирения кровников предшествовал период временного перемирия, при котором виновный откупался на год от кровной мести.

Возмещение ущерба происходило домашней живностью, предметами быта, имеющими большую покупную цену, холопами, а позднее деньгами. Стоимость крови дифференцировалась по сословно-половому признаку, "кровь" женщины оценивалась вдвое меньше по отношению крови мужчины, кровь представителя привилегированного сословия стоила больше, чем кровь крестьянина. Женщина имела половину стоимости как неполноценная хозяйственная единица, убийство женщины становилось тяжким бременем для мужчины, так как вызывало острое общественное порицание. Обычное право осетин не предусматривало распространение обычая кровомщения на женщин. Исследуя вопрос исключения женщины из числа объектов и субъектов мести, М. О. Косвен отмечал: "уже в первобытную эпоху женщины не принимают активного участия в мести и войне: по особому порядку, обычай исключает их из числа активных участников межгрупповых столкновений, признавая их, как выражается современное международное право, не комбатантами".

Последним термином обозначается часть общества, которая не участвует в войнах и конфликтах. Наделение мужчин абсолютной ответственностью за реализацию и притязания на осуществление кровомщения развивает мужские охранные функции по отношению к женщинам, отгородив последних от прямого риска стать жертвами кровной мести. С расцветом патриархального общества, женщина все больше уходит из общественной (социально значимой) сферы в семейно-бытовую, процесс этот продолжается весь период становления патриархального общества. С одной стороны, подобные изменения способствуют замкнутости женщины в семейно-хозяйственной сфере, с другой − реализации ее феминных черт.

Женщина не воспринимается как угроза, так как официально не наделена правами на реализацию кровомщения. Объект, не представляющий угрозы не несет опасности, в связи с чем происходит полное выведение женщины из агрессивной среды. Однако женщина не исключается полностью из обычая кровной мести, она присутствует в нем в качестве примирительного ресурса, важной составляющей системы композиции.

Одним из распространенных способов примирения кровников было то, что, помимо денег и прочих взиманий, виновная сторона в качестве платы за кровь могла отдать враждебной стороне девушку – цыты-чызг. В словаре В.И. Абаева цыты-чызг – девушка почета, или фидыды-чызг – девушка примирения, выдаваемая фамилией убийцы в род убитого без калыма в знак примирения. Ее из фамилии кровников могли выдать замуж за мужчину из враждующей фамилии в знак полного и окончательного примирения. В этом качестве не могла выступить вдова или разведенная женщина. Случалось, что две фамилии окончательно не могли помириться даже после полной уплаты и примирительного пиршества. Тогда кровникам вменялось в обязанность выдать свою девушку замуж за представителя враждующей фамилии. По свидетельствам очевидцев, после породнения, несмотря на враждебность и злость, война прекращалась. Многие фамилии и без приговора судей передавали кровной фамилии через посредников, что в качестве примирения требовали невесту для одного из своих неженатых мужчин.

Еще одной причиной заключения брака между кровниками была несостоятельность виновной стороны выплатить кровную плату. Об этом информировался третейский судья, представляющий виновную сторону, и он склонял судей к разрешению конфликта путем выдачи цыты-чызг. Ввиду отсутствия в сборнике адатов Дигорского общества термина цыты-чызг, а также отсутствия сведений в периодической печати, можно предположить, что такой вид разрешения конфликта, как брак между кровниками, не был распространен в Дигорском обществе.

В 1851 г. осетинский народный суд во Владикавказе приговорил некоего Ц. К. за убийство В. заплатить за пролитую кровь брату 27 быков и выдать свою сестру за него замуж. До брака своей сестры с В. две семьи торжественно помирились. Также в архивных материалах описывается случай. Некий М.Г. работал у Б., за что ему должны были заплатить 10 овец, но не заплатили. М. Г. разозлился и убил мужчину из фамилии Б. Во время примирения Б. потребовали кровный стол и девушку, но Г. на девушку не согласились и М. Г. был посажен в тюрьму, где и умер. Бедная фамилия, не сумевшая выплатить кровной платы деньгами, скотом или землей, зачастую была вынуждена выдать девушку из своей среды замуж за кого-либо из близких родственников убитого. Заключительным этапом любого вида конфликта было примирительное угощение. Оно служило гарантом примирения двух сторон. Суть такого пиршества сводилась к следующему: потерпевшая сторона медиаторами уполномочивалась приготовить угощение, количество которого заранее оговаривалось. Затем назначался примирительный день, на который собирались мужские стороны фамилий. Обычно один из судей, мужчина почтенного возраста, выполнял жреческие функции. Произнося молитвы Всевышнему, он призывал стороны помириться.

Следует учесть, что, несмотря на обилие еды и напитков, стороны вели себя достаточно сдержанно, так как основная суть такого пира – молитва и примирение. Количество людей при примирении зависело от вида преступления: наименьшее число – при ранениях, ссорах, наибольшее – при убийствах. В последнем случае присутствовали все мужчины фамилии, а также племянники по матери. Это делалось для того чтобы лично примирить каждого, во избежание дальнейшего кровопролития. Вот пример примирительного угощения по случаю кровной мести: "2 котла пива, 25-40 кувшинов араки, 1 бык, 10 баранов". Приведем пример из случая примирения кровников. Виновная в убийстве фамилия У. приготовилась к угощению потерпевшей фамилии Т. К назначенному медиаторами дню убийца при участии всей фамилии и других родственников приготовил присужденный ему штраф в размере 400 р., накупил в огромном количестве напитков (пива), зарезал откормленного быка, также трех баранов, было зарезано около 170 кур.

Другой формой компенсации ущерба посредством брака, но уже незаконного, являлась передача девушки в побочные жены – номылус или в работницы: за убийство кавдасарда в 1949 году в обществе куртатинцев адат предусматривал уплату "девушкой в невольницы". В адатах XIX века в статьях о возмещении ущерба в некоторых районах Осетии упоминается передача девочек в счет уплаты крови, в 1836 году плата за убийство могла состоять и из малолетних детей: "за девочку смотря по ее летам и красоте, платят от 18 до 36 коров". В 1944 г. адаты Дигорского общества за ранения старшины также предусматривали "в виде штрафа (уплату) мальчика или девочку".

Исследуя женский фактор в обычае кровной мести, следует уделить особое внимание ключевому моменту в обычае кровомщения − обряду примирения кровников. Этнографами было уделено пристальное внимание причинам возникновения кровной мести, реализации права мстителя и обрядам примирения кровников в среде мужчин, в представленной статье предпринимается попытка изучения женской роли в обряде примирения. А. Х. Магометов отмечал, что для примирения кровников требовалось согласие всех мужчин пострадавшей стороны и матери убитого. А. А. Бадтиев следующим образом описал роль матери в прощении убийцы: "Когда достигли двора М., вышла старушка мать убитого Бекыза и, положив руку на Майрама голову, сказала: "Пусть Бог простит тебе убийство моего сына. Мы тебе прощаем. Отныне ты не будешь считаться кровником. Сними свой траур... "

Если у убитого не было матери, то прощение просили у ближайших родственниц, например, у сестер.

Процесс примирения состоял из нескольких взаимосвязанных и последовательных этапов. Для достижения мира между фамилиями кровников созывались третейские судьи – тæрхон лæгта, которые выясняли степень вины сторон. Выбранные судьи определяли день примирения и по адатам осетин устанавливали объемы компенсации за совершенный деликт.

Официальное примирение проходило в среде мужчин − представителей кровников, завершающим этапом его являлось прощение убийцы матерью и близкими родственницами убитого. В случаях, когда убитый был единственным сыном, а убийца был моложе 30 лет, и при проявлении достаточной скорби и сожаления за содеянное преступление, происходил ритуал усыновления. Мать убитого подавала руку убийце в знак прощения, затем разрешала прикоснуться губами к груди, имитируя кормление его как младенца грудью. При этом она говорила, что с этих пор убийца заменит ей сына, сестрам – брата и похоронит ее, когда она умрет. После оглашения решения о прекращении кровничества женская часть виновной стороны приходила к матери и близким родственницам убитого для восстановления мирных взаимоотношений. Примирение женщин сопровождалось скорбью по умершему, соболезнованиями об утрате, которые выражались в плаче женщинами-плакальщицами.

Высокий статус женщины в традиционном осетинском обществе дополнялся особым уважением к статусу матери. Материнство, как основной и самый главный этап в жизни молодой женщины, имело свои социальные маркеры, проявляющиеся в изменении внешнего вида и этикетных нормах. Миротворческая роль матери в обряде усыновления позволяла по обычаю признать виновного сыном и наделить его правами и особыми обязательствами по отношению к этой семье, а главное по отношению к матери. Подобное примирение применялось исключительно в случаях тяжких преступлений.

-

Зажженный вами не погаснет свет!05.10.2018 14:45

Зажженный вами не погаснет свет!05.10.2018 14:45 Редакция01.01.2017 8:00

Редакция01.01.2017 8:00 -

Реклама и реквизиты01.01.2017 2:30

Реклама и реквизиты01.01.2017 2:30 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность01.05.2016 17:45

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность01.05.2016 17:45 -

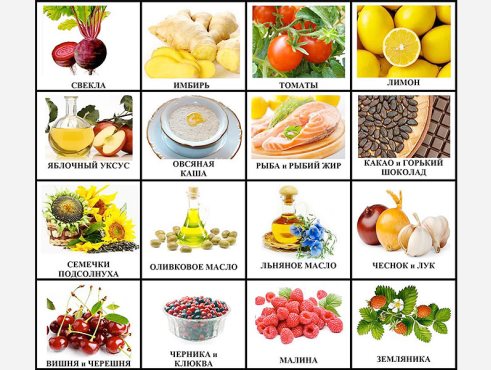

Разжижаем кровь13.06.2018 16:45

Разжижаем кровь13.06.2018 16:45 Фокус фикуса Бенджамина27.09.2024 15:25

Фокус фикуса Бенджамина27.09.2024 15:25 -

ОрджВОКУ - 100 лет!20.11.2018 12:15

ОрджВОКУ - 100 лет!20.11.2018 12:15 150-летие технологическому колледж полиграфии и дизайна, 15 октября 201830.10.2018 15:30

150-летие технологическому колледж полиграфии и дизайна, 15 октября 201830.10.2018 15:30