Женщина в зеркале осетинских традиций

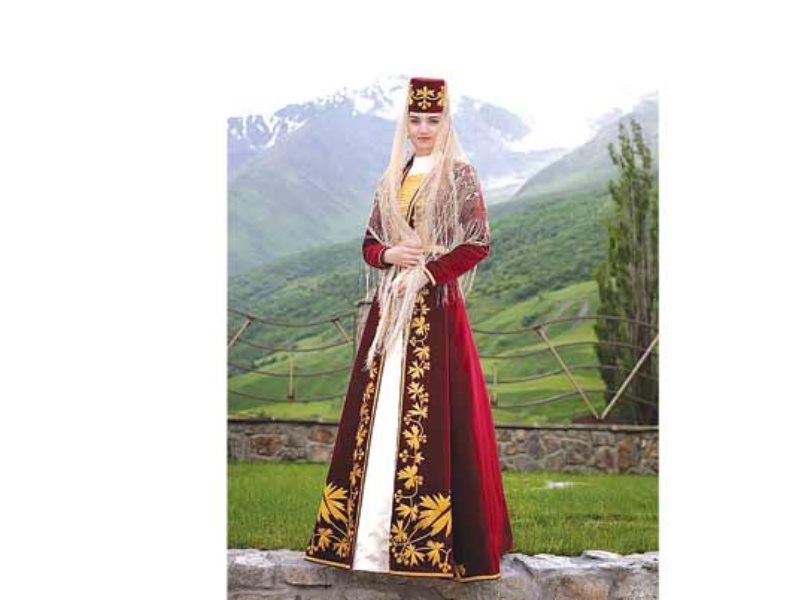

Народное декоративно-прикладное искусство – это целостная система, неразрывно связанная с национальной культурой и традициями. Вышивка в Осетии была и есть исключительно традиционное женское занятие. Засватанная девушка готовила свадебный костюм для себя сама, а также подарки для близких и друзей жениха, которые украшались вышивкой.

Выполнялась вышивка как тонким цветным сафьяном (тонкая мягкая окрашенная кожа из козлиных или овечьих шкур), так и шелком по ткани и коже. Одежда горцев украшалась орнаментом в виде аппликаций из кусочков цветного сукна, тесьмы из золотной нити в виде спряденного золоченого, реже белого, серебра. Хæрдгæхуыд/зæриндагхуыд "вышивка золотной нитью" была широко распространена по всей Осетии, как и прием узорчатого простегивания ткани, дающий эффект узорчатых поверхностей самого материала, из которого сделана вещь; приветствовалась также вышивка женской одежды и головных уборов бронзовым бисером.

Основной тип шитья – это аппликация из кожи и сукна и золотное шитье, которое сохраняло традицию средневековой золотой вышивки с узорным прикрепом. Исполнялся данный вид рукоделия на пяльцах по вырезной основе из тонкого материала – коленкора или батиста. На основу наматывался настил из бумажных ниток, поверх которого накладывалась золотая нитка, прикрепляли ее сверху стежками тончайшего шелка. Пользуясь счетом ниток настила, мастерица располагала стежки прикрепленного шелка в соответствующих направлениях, производя характерную узорную поверхность шитья "вприкреп по счету".

Подобный вид шитья орнаментов имел у осетинских вышивальщиц свой термин: зултæ "кривой". Очевидно, термин получил название согласно направлениям линий узора. Различали следующие приемы шитья: даргъ зул "длинный шов" и цыбыр зул "короткий шов", <зул "кривой"; "косой". Линейные детали узора, как, например, стебли растений, выкладывались хæрдгæбыд "золотым шнуром" ручного изготовления техникой плетения на пяльцах. Вышитый узор или часть узора вырезывали затем из пялец, с лицевой части лощили, затем протирали кабаньим клыком (хъёддаг хуыйы ссыр), с изнанки проклеивали для большей прочности и твердости холст и затем накрепляли на вышиваемый предмет (например, шапочку).

Шитье-битье по карте (картону) также встречалось в Осетии, но реже. Данный тип шитья называли гурдзиаг хæрдгæхуыд "грузинское золотное шитье". Традиционная осетинская вышивка хæрдгæхуыд, зæриндагхуыд выполнялась на небольших пяльцах, где вышивались отдельные части узора. Вышитые части вырезались, и затем уже на вышиваемом предмете узор составлялся как аппликация из вышитых кусочков, соединенных таким образом в целую фигуру. Особенность такой орнаментальной фигуры, форма которой давалась только внешним абрисом, без внутренних контуров на поверхности, говорит о чисто аппликационном характере шитья.

Широко распространенным в Осетии было шитье из сафьяна и кусков ткани и войлока, причем в некоторых районах Юго-Осетии вышивальщицы знают только этот тип шитья, не употребляя золотной вышивки вовсе. Вышивальщицы не употребляют ниток в качестве вышивочного материала. Их вышивка представляет исключительно аппликацию из ткани – ситца или шерсти. Они вышивают обычно верх ватного одеяла, делают къулæмбæрзæн "настенный ковер".

В 1957 году археологическая экспедиция, организованная Институтом археологии и Северо-Осетинским научно-исследовательским институтом, обнаружила в Северной Осетии, неподалеку от станицы Змейской, богатые аланские захоронения, где были найдены предметы, украшенные изысканной золотной вышивкой, мотивы которой явно указывали на иранское происхождение. Это свидетельствует о том, что Иран был одним из источников золотной вышивки в Осетии XI–XII вв., в период господства алан на Северном Кавказе.

В эпоху Средневековья искусство вышивки шелком, золотом и (или) серебром было весьма популярно и в Европе, и на Востоке. Вышивка в тех условиях, несомненно, играла важную роль в украшении одежды. Особенно активно вышивка развивалась в странах, с которыми Северный Кавказ имел тесные связи (Иран, Византия, Грузия и Тмутараканская Русь).

В орнаментальных формах осетинского шитья можно встретить разнообразные мотивы: геометрические, астральные, зооморфные и растительные. Одним из наиболее распространенных геометрических мотивов в осетинском шитье является мотив двойных спиральных/полуспиральных завитков, исходящих из общего стержня и направленных в противоположные стороны. Этот мотив часто встречается в вышивке на верхушках шапочек, а также в кайме.

Изменения в народном искусстве Осетии можно объяснить переменами в хозяйственной жизни осетинского народа, особенностями природы горных районов, определивших специфику хозяйственной деятельности их жителей. Земледелие не играло ведущей роли в горском хозяйстве, а скотоводство, напротив, занимало важное место.

Мотивы растительного орнамента в горском искусстве отражали древний общекавказский образ мирового древа. Если предположить, что образ растения в искусстве связан с развитием земледелия, то становится понятно, почему в горском искусстве мотивы растений встречаются редко и в упрощенных формах. Связано это со спецификой горного земледелия. Слабое развитие земледелия в горах привело к формированию производственного образа с примитивными формами композиции, напоминающими елку. Этот образ восходит к условным изображениям растений, характерных для неолитического периода.

Консерватизм и замкнутость жизни в горах, а также сохранение основ скотоводческого хозяйства с сопутствующей ему охотой способствовали сохранению традиционных форм материальной культуры. В орнаментах вышивки плоскостной Осетии со временем произошли изменения. Зооморфные и геометрические узоры, характерные для горной вышивки, стали напоминать растительные мотивы. Это привело к появлению новых растительных форм и стимулировало развитие иного стиля в декоративно-прикладном искусстве осетин.

Известно, что женщины Осетии славились своим мастерством и вкусом в создании басонных изделий(плетенных на особых станках изделий из пряжи, из крученой металлической нити шнуры, тесьма, бахрома, кисти, галун и др.) для украшения одежды, подушек. Они не знали равных в искусстве золотного шитья, которым украшались как праздничные наряды, так и мелкие вещи – кисеты, коробочки, мешочки для рукоделия, подчасники, футляры, кошельки, а также плетеные шнуры для часов и пистолетов, выполненные из золотых нитей. Прекрасные образцы этого искусства еще можно увидеть в музеях и частных коллекциях.

Вышивка выполнялась преимущественно золотыми, серебряными и шелковыми (реже – шерстяными) нитями. В работе использовались канитель двух цветов – золотая и серебряная, а также золотые, серебряные, зеленые и синие пайетки различной формы (пæратæ) и бисер разных цветов (хæрдог). Для аппликации чаще всего применялась кожа, реже – сукно, шелк и войлок.

Существовали различные виды швов – рæхысхуыд "стебельчатый шов"; цæгхуыд "звеньевой шов"; уæлæфтаухуыд "шитье гладью"; хъуымбылхуыд "шитье узелками"; æгънæгхуыд "шитье пупырышками". Все виды перечисленных швов вышивальщица могла комбинировать между собой. Известны такие термины рукоделия: нывæфтыд "вышивка аппликацией"; быднывæфтыд "нанесение узора тесьмой"; хæрдгæхуыд "шитье золотыми (серебряными) нитками вприкреп"; хæрдгæнывæфтыд "шитье в одну нить длинными стежками из золотых (серебряных) ниток".

В случае необходимости вышивальщица из золотых, серебряных и разноцветных шелковых ниток сама, вручную, плела тесьму; из плоского шнура делала пуговицы, а из круглого – петли для черкески, бешмета и верхних мужских рубашек – быд "шнур". Различали тъæпæнбыд "плоское плетение"; тымбылбыд "круглое плетение".

Женские и мужские головные уборы и одежда украшались хæрдгæуафгæбыд "галун" и алдымбыд "тесьма шелковая, галун", из которых делались также портупеи, шнуры для пистолетов; украшались ноговицы, чувяки, мягкие сапоги.

Вышивкой и аппликацией украшали покрывала, мутаки, небольшие подушки, разнообразные сумки и чехлы для ружей, чепраки и другие предметы. Особенно богато расшивали золотыми нитями женские праздничные национальные костюмы, которые также служили свадебными нарядами.

Одежда изготавливалась из таких тканей, как хъæдабæ "бархат", дари "шелк" и фæсмын "шерсть". Ее орнаментировали разнообразными узорами из золотых и серебряных нитей, а также галунами.

Неотъемлемой частью женского национального костюма была гопп "шапочка". Ее вырезали из картона или кожи (сафьяна), покрывали тканью с тонким слоем ваты или шерсти, а затем обтягивали бархатом разных цветов или плотным цветным шелком. После этого к шапочке прикрепляли детали орнамента из золотых и серебряных нитей и окончательно обшивали.

Хотелось бы призвать как специалистов, так и творческих людей к восстановлению художественных традиций осетинского народного творчества, обогащенного новыми оригинальными мотивами национального узора, что, на наш взгляд, и эстетично, и прибыльно, и статусно для промышленности нашей республики.

Фатима АБАЕВА,

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник СОИГСИ им. В. И. Абаева

-

Зажженный вами не погаснет свет!05.10.2018 14:45

Зажженный вами не погаснет свет!05.10.2018 14:45 Редакция01.01.2017 8:00

Редакция01.01.2017 8:00 -

Реклама и реквизиты01.01.2017 2:30

Реклама и реквизиты01.01.2017 2:30 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность01.05.2016 17:45

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность01.05.2016 17:45 -

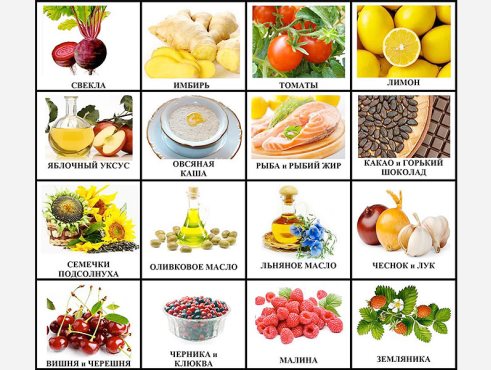

Разжижаем кровь13.06.2018 16:45

Разжижаем кровь13.06.2018 16:45 Фокус фикуса Бенджамина27.09.2024 15:25

Фокус фикуса Бенджамина27.09.2024 15:25 -

ОрджВОКУ - 100 лет!20.11.2018 12:15

ОрджВОКУ - 100 лет!20.11.2018 12:15 150-летие технологическому колледж полиграфии и дизайна, 15 октября 201830.10.2018 15:30

150-летие технологическому колледж полиграфии и дизайна, 15 октября 201830.10.2018 15:30