10 февраля – День памяти А. С. Пушкина

Да, в чем-то мне, наверное, все-таки повезло, потому что я многое видела. Нет, не за границей, а в собственном Отечестве. Например, "у лукоморья", "там, где шумят Михайловские рощи", я была трижды. И всякий раз с определенными целями, и всякий раз все было по-новому. Больше всего запомнилась первая поездка – еще студенческая. На Всероссийскую научную конференцию. Собственно, официальная часть ее проходила в Пскове, а вот потом... Потом была встреча с Михайловским. Мы направлялись... к Пушкину. Каждый с чем-то своим. Но главное было в том, что очень хотелось впитать в себя все-все-все: и гладь озера со странным названием Кучане, и простор задумчивых среднерусских лугов, и холмы, поросшие высоченными соснами, и огромный вяз, когда-то посаженный младшим сыном поэта – Григорием, и тихий шепот густых рощ, и плеск спокойной речки Сороти...

Здесь, в заповедных пушкинских местах, необычным казалось тоже буквально все. Хорошо помню, как меня поразили фамилии многих обитателей деревень, соседствующих с Михайловским. Они, эти деревушки, расположены между реками Соротью и Великой. Действительно, на настоящем лукоморье. В этом месте берега Великой расходятся, и русло превращается в покатую луговину, на которой и там и сям виднеются густые кусты ракиты и ивы. Когда-то эти местечки приписывали к Тригорскому, где жили Осиповы-Вульф – лучшие друзья А. С. Пушкина.

Так вот о фамилиях... Рылеевы, Насибовы, Пущины, Данзасы, Горчаковы и даже... Дельвиги... Как? Откуда это? А все оказалось просто.

Несколько веков здесь жили одни Егоровы. Все они были в родстве друг с другом, кто в близком, кто в далеком, а кто и вовсе "десятая вода на киселе". В юбилейном 1937 году жителям деревень выдавали паспорта. Составлялись предварительные списки. И администрация района попала в тупик. Действительно, одна и та же фамилия, а мужчины... Так вообще – большей частью Егоровы Егоры Егоровичи. Как тут не запутаться?! Вот паспортисты и предложили колхозникам взять новые фамилии. Кто какую хочет. Все захотели стать Пушкиными. Кое-кому даже посчастливилось. Но не всем. Тогда Егоровы стали брать фамилии друзей поэта, его товарищей по лицею, чьи имена в тот юбилейный год были у всех на слуху. Вот откуда в русской глубинке и появились эти такие узнаваемые фамилии. Но потом их запретили.

А само Михайловское... Как долго шумело над ним грозное эхо войны. "Освободить Пушкина!" – эта мысль владела всеми бойцами на участке фронта Новоржев – Пушкинские Горы. Красная армия стремительно наступала. Передний край проходил почти у самого Святогорского монастыря, где находится могила поэта. Солдаты в окопах, партизаны у лесных костров за Соротью перед решительными боями читали Пушкина.

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?

Обернутые в газету томики переходили из рук в руки. "Эту книжку мы читали в тылу врага. Она прибавляла нам сил и уверенности в победе. Мы этого никогда не забудем", – так написали на томике Пушкина бойцы одного из партизанских отрядов Псковщины.

Михайловское... Могила поэта... С непередаваемым чувством шли в бой солдаты. Казалось, сам Александр Сергеевич встречал своих освободителей. Поэт-сибиряк Александр Смердов – один из участников этих событий – написал такие строки:

В огне, бушующем по плечи,

Для вражьих пуль неуязвим,

Идет, идет поэт навстречу

Освободителям своим.

Горят глаза отвагой гордой,

И кудри ветер боя вьет,

И на закат рукой простертой

Зовет бойцов, вперед зовет...

Весною 1944 года пушкинские места были освобождены. Первыми в Святогорский монастырь пришли саперы. Прокладывая путь по заминированной земле, бойцы поднялись к могиле поэта, у которой были громадные кучи мусора. Фашисты пытались, отступая, взорвать собор и колокольню. В саму могилу Пушкина они заложили фугас огромной силы, специальные мины и авиабомбы. Только стремительное наступление наших войск спасло от гибели могилу поэта.

До трех тысяч мин извлекли саперы в Святогорском монастыре и вокруг него. Доступ к Пушкину был свободен. "Мимо монастыря на фронт шли машины. Здесь они обязательно останавливались, командиры и бойцы поднимались к могиле поэта, – вспоминал известный советский поэт Н. С. Тихонов. – Всегда среди приехавших находился человек, который произносил краткое слово. Бойцы запоминали все навсегда..."

Казалось бы, пришло освобождение этой многострадальной земли. Однако саперы оставались здесь еще долго. Они неустанно слушали землю. Находили мины в самых неожиданных местах. Здесь побывала и комиссия по расследованию фашистских злодеяний – К. Федин, Л. Леонов, Н. Тихонов. А саперы работали целых пять лет. И даже еще в пятидесятые годы находили в этих местах гитлеровские "дары"... Недаром, отступая из Михайловского, где до тла было сожжено все, что являлось по-настоящему святым, эсэсовцы бахвалились: "Если мы уйдем, ваша земля будет за нас воевать еще много лет". И это оказалось почти правдой: напичканная взрывчаткой почва буквально гудела здесь. Саперы сделали все, что смогли: рискуя жизнью, они освободили от нечисти эти места. Наши бойцы зарывали в заповеднике траншеи, блиндажи, окопы, очищали Михайловские рощи от пней и завалов, помогали крестьянам строить новые избы, кормили в походных солдатских кухнях людей, переживших почти три года тяжелейшей оккупации.

Именно тогда из руин восстановили дом поэта, который гитлеровцы превратили в грязную конюшню.

А старший лейтенант Старчеус... Это имя там, в Михайловском, знает каждый школьник. Это он в июле 1944-го года вывесил на монастырских воротах маленькую табличку: "Могила Пушкина заминирована. Входить нельзя". Самого офицера, подразделение которого разминировало эти святые места, после войны долго искали псковские следопыты. Главное управление кадров Министерства обороны СССР на их запрос ответило не сразу. Вот что было в справке, пришедшей, наконец, из Москвы: "Сообщаем, что... Старчеус Григорий Игнатьевич, командир 17-й инженерно-саперной бригады, старший лейтенант... погиб при выполнении боевого задания 14 октября 1944 года. Герою – вечная память и слава!" Все, что сделали фашисты здесь, на пушкинской земле, было снято нашими фоторазведчиками, одними из первых вступившими на эту территорию. Позже страшные, шокирующие снимки были представлены на Нюрнбергском процессе, на котором мир судил гитлеровских палачей.

А усадьбу восстановили в самые короткие сроки: наша власть сделала все возможное, чтобы национальное достояние, как и раньше, служило народу. И на поклон к Пушкину в Михайловское, Тригорское, Петровское буквально хлынули тысячи людей. На широкой поляне Михайловского уже несколько десятков лет проходит в день рождения поэта, 6-го июня, Всероссийский праздник поэзии, куда съезжаются поклонники таланта великого поэта со всей Земли. Здесь звучат чудесные строки стихов Александра Сергеевича, здесь исполняются романсы на слова Пушкина, здесь впервые многие из частей постигают то, что называется КРАСОТОЙ СЛОВА. Да, все это сегодня. А как ждали 6-е июня в памятном 1945-м... Это был первый послевоенный Пушкинский праздник, традиция которого была прервана жестокими событиями. К нему люди готовились с особенной радостью, хотя все были предельно бедны и у каждого было свое горе...

Утром в Михайловском собралось более 10 тысяч народу. Ни лошадей, ни машин. Все добирались пешком. Иные пришли за 50 километров. Много калек – инвалидов войны. На временной арке, сколоченной из жердей, вывесили портрет поэта с надписью "Здравствуй, Пушкин!" Походные кухни предложили гостям чай... с сахаром, о котором за годы войны люди почти забыли... В Пскове наскоро издали тонюсенькие сборнички стихов Александра Сергеевича. На торжество, несмотря на болезнь и преклонные годы, приехал и профессор Ленинградского университета Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов. Добирался очень долго – где пешком, где на лошадях. И когда ему было представлено слово, он горячо говорил о бессмертии и величии Пушкина, о его патриотизме, о том, как в годы Великой Отечественной поэт помогал нашим воинам громить фашистов. А когда начал читать строфу из "Онегина", неожиданно замолчал: стихи выпали из памяти. Создалось неловкое положение.

И вдруг встал один из участников праздника, какой-то высокий бородатый дед, и стал читать дальше...

После торжественной части профессор познакомился со своим "спасителем". Это был обыкновенный колхозник Антонов, и оказалось, что наизусть он знает всего "Онегина". Он поведал, как в лихолетье берег книгу Пушкина: "Она была для меня и моей семьи единственным утешением в страшное время"... Эту историю о колхознике-пушкинисте вскоре рассказали С. И. Вавилову, тогдашнем президенту Академии наук. Тот попросил свою секретаршу достать ему однотомник поэта, сделал на книге теплую дарственную надпись и поручил вручить томик Антонову, что вскоре и было сделано к большой радости старика.

Тогда же, летом 1943-го, впервые был выставлен там, в Доме поэта, и один удивительный экспонат. Военврач Сурен Тигранович Захарьян принес его директору заповедника, когда освободили эту землю, и рассказал историю своей находки. В западной Польше их часть остановилась на отдых. Военврач решил что-нибудь почитать, пользуясь минутой затишья. Однако в госпитале книг не было. И тогда связной Захарьяна, узнав о том, что ищет военврач, сказал, что недавно на дороге, по которой удирали гитлеровцы, он подобрал одну очень необычную книжку. Она была издана еще в 1836 году. Это был 15-й том "Библиотеки для чтения" А. Смирдина. Захарьян увидел на титуле фиолетовый штамп: "Библиотека музея Пушкинского государственного заповедника, инвентарный № 1246". Из газет Захарьян уже знал о том, что гитлеровцы разорили музей, а библиотеку увезли с собой в Германию. Военврач, возвращая раритет, был по-своему счастлив: экспонат вернулся после всех невзгод в родной дом. А даритель с тех пор стал частым и всегда желанным гостем заповедника.

И еще в Михайловском живет удивительная легенда об аисте, который обитал здесь с незапамятных времен. Пришли фашисты, безжалостно вырубившие "михайловские кроны", – аист исчез, улетел. А вот весной 1945-го опять поселился на высокой липе. И вот уже которое поколение этих птиц живет именно здесь. Да они ли только! Пернатых в этих заповедных местах не счесть! И поют они так радостно, так звонко, будто хором приветствуют любимого поэта. Да и вообще кажется, что в этих местах поет все: и вода, и деревья, и даже сам воздух.

Долгие десятилетия хранителем этого заповедника был Семен Степанович Гейченко – фронтовик, великолепный знаток пушкинского творчества. Говорят, что он мог часами рассказывать о любимом поэте, используя при этом только пушкинские строки. И такое тоже здесь было совсем неудивительно. О чудесной красоте действительно хочется говорить вот так – стихами! И еще в этих местах в сердце каждого рождается чувство какой-то особой гордости – за свой народ, за своего национального поэта, за его свободолюбивое творчество, за свое Отечество!

Сам Пушкин бесконечно любил Михайловское. И хотя долгих два года он жил здесь под надзором жандармов, в ссылке, его спасла работа. И еще удивительная природа здешних мест. Он нашел верных друзей в Тригорском. Но главное – пришел к простым людям, и они пришли к нему. Он полюбил их, и они полюбили его. Перед поэтом раскрылся мир неизведанного, мир народного творчества. Здесь он познал тайну народного характера, воочию увидел крестьянские праздники, крестил детишек... Это была его родная земля с ее бедами, горестями, радостями; его хранительница, заступница. Именно ей по воле судьбы суждено было стать и его последним пристанищем. Здесь же находятся и могилы дорогих ему людей – матери, няни, верного дядьки Никиты Козлова.

Правильно говорят, что, когда люди уходят, после них остаются вещи, безмолвно свидетельствующие о тех, кого уже нет. Заповедная земля... Она всегда помнит поэта. Без нее не понять нам его жизни и творчества. И еще в этих местах бытует такое поверье. Если, находясь в Михайловском, выйти вечером за околицу, стать лицом к небольшому озеру и громко крикнуть: "Александр Сергеевич!", он обязательно ответит: "А-у-у! Иду-у!" Удивительно, не правда ли? И почему-то очень хочется верить в это.

Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

-

Зажженный вами не погаснет свет!05.10.2018 14:45

Зажженный вами не погаснет свет!05.10.2018 14:45 Редакция01.01.2017 8:00

Редакция01.01.2017 8:00 -

Реклама и реквизиты01.01.2017 2:30

Реклама и реквизиты01.01.2017 2:30 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность01.05.2016 17:45

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность01.05.2016 17:45 -

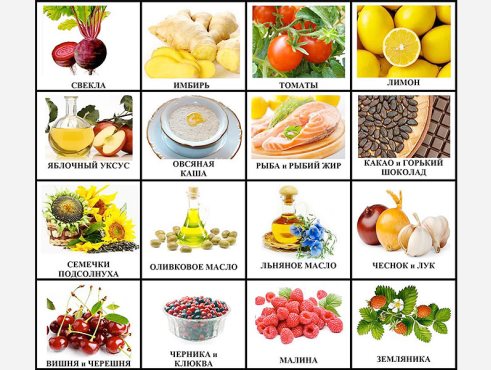

Разжижаем кровь13.06.2018 16:45

Разжижаем кровь13.06.2018 16:45 Фокус фикуса Бенджамина27.09.2024 15:25

Фокус фикуса Бенджамина27.09.2024 15:25 -

ОрджВОКУ - 100 лет!20.11.2018 12:15

ОрджВОКУ - 100 лет!20.11.2018 12:15 150-летие технологическому колледж полиграфии и дизайна, 15 октября 201830.10.2018 15:30

150-летие технологическому колледж полиграфии и дизайна, 15 октября 201830.10.2018 15:30